消失的都城(中)

张子欣

三、邺城的地位

在中国历史上,从汉末到隋前这一段为魏晋南北朝时期,大约近400年。这400年中,是中国历史上大战乱、大融合、思想大解放、朝代更迭快、最混乱、也是汉民族与北方少数民族长期共处,文化和习俗互相渗透、互相交流的民族大融合的时期,邺城作为六朝故都正好经历了这段时间,从汉末曹操创建邺都,到北齐灭亡,北周焚邺,正好繁荣了近400年,在这400年间,邺都有四个方面很重要。

1.建安文学。建安文学是从邺都兴起、繁荣并发展起来的,在中国文学发展史上占有极其重要的地位,“建安风骨”是留给我们的宝贵财产。由于思想大解放,战乱了,解脱了旧思想的束缚,形成了“魏晋风度”,对后世有很大的影响。

2.邺城是民族大融合的一个聚点。

3.东魏、北齐是佛教发展最兴盛的时期。

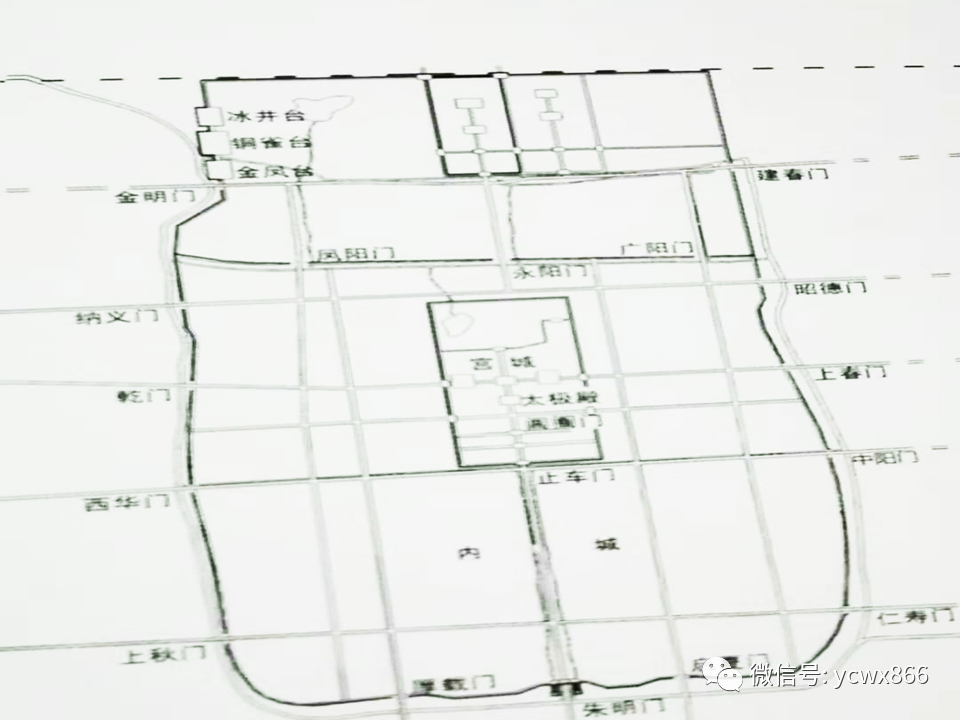

4.邺都的平面规划布局,是都城建筑史上的典范。起到了里程碑的作用。

邺城是当时中国北方政治、经济、文化、军事中心。殷商亡后,成废墟,安阳萧条了。秦统一,赵国亡了,至汉,邯郸萧条了。新崛起的就是邺城。殷商文化、燕赵文化、邺文化,是三个时期在三个地点中国历史上出现的三个文化高峰,相互没有隶属关系。只是邺现在不是城市,无依托,研究者少,受了冷落。研究者在安阳、在邯郸临漳、在磁县都寥若晨星。

我居住在金凤台12年之久。经常一个人站在金凤台上,放眼望去,满目萧条。俯视脚下一片荒凉,就想:衰草枯杨,曾为歌舞场。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去!(未完待续)

四、六朝沿革

1.曹魏(上)

曹操是第一个在邺建都的人。因未称帝,仅是公、王,故只是王都,但他奠定了曹魏王朝的基础。虽然他死后,曹丕称帝建都洛阳,邺仍是陪都,地位很重要。

大文学家曹雪芹在他的巨著《红楼梦》第6回中说道,荣国府上上下下有300多口人,一天有一、二十件事,如乱麻一般,没个头绪。可作为纲领,他是从刘姥姥这个“介豆之微,略有瓜葛”的人当切入点,插笔去写的。

作为曹操取代袁绍,一个冀、青、幽、并的首府,数十万人数千件事,从哪说起呢?我也犯难。思来想去,找了一个切入点,曹丕搞对象。像是电影镜头,从大方面大场面从全局观察,一座城池被对方攻破了,千军万马涌入城中,城墙残损,诸多建筑物在火光中熊熊燃烧,有人骑马持枪,有人手提大刀,杀人如麻,有人垂死挣扎,奋力反抗,有人磕头求饶,尸横遍野,血流成河等等,纵有千手千眼,万只毫翰,也难尽述。

作为邺城原最高统治者的府第——袁绍府,和外界一样乱作一团。掌权的男性跑的跑、死的是,女性呢?逃不走的,坐以待毙:还没有被杀的,只好在慌乱和畏惧中等待生死未卜。正值此时,作为战胜方总统帅的长子——曹丕,领兵进入了袁府。在厅堂里,袁绍的妻子刘氏坐着,另一个女人蹲在地上,低头俯在刘氏的膝盖上,头发披散着,哭泣者。曹丕指她问刘氏她是谁。刘氏回答是袁熙的妻子甄氏。袁熙是袁绍第二个儿子。曹丕命她抬起头来看。结果一看,曹丕震惊了,原来是个大美人!曹丕一见钟情,于是下令保护袁府。

当时,曹丕18岁,甄氏23岁,曹植13岁。后人说当时曹植与甄宓有恋,也有暧昧关系。事实上,曹植还是孩童,不成熟。我是持否定态度的。按说结婚要下聘礼、送彩礼、送嫁妆,但在特定条件下,一切都免了。曹丕是初婚,甄氏是二婚。由此说明,第一,甄氏长得的确美。曹丕是大才子,文武双全,建安文学的领军人物,又是最高领导的长子,其择偶的标准应当是相当高的。但他对甄氏一眼就看中并选定了,可见甄宓有多美!第二,在汉代,特别是汉末,封建礼教对女人的约束不像宋及以后那么严格厉害。

据我所知,在《三国演义》中写了四大美人,貂蝉、大乔、小乔、甄宓。查《三国志》,无貂蝉其人,是罗贯中虚构的。其他的三个人都有。难道当时那么多人,只有这三个人长得美吗?不是。战国的西施、汉朝的王昭君、唐朝的杨玉环、宋朝的李思思、清朝的陈圆圆,同时代难道就他们几个美人?肯定不是。是历史记录了他们,没记别人,所以有“人以文传,文以人传”。

曹植写了一篇《洛神赋》,描绘了一个漂亮女子。有人说是《感甄赋》。晋朝大画家顾恺之以文作画,绘出了《洛神图》。后人可以读文以悟,视图深思,从中体味甄宓之美。《洛神赋》中有言:“翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘摇兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜,明眸善睐,靥辅承权.....”

曹丕和甄宓婚后很甜蜜。甄宓经常到西园一个小亭里梳头,看见一条绿色的、又细又长的蛇,变着花样的打盘。甄宓便模仿它打盘的样子盘发,曹丕命名此种发式为“灵蛇髻”,并说“巧夺天工”。后来妇女都学会在脑后盘发了,应是源于此。有句话叫“女为悦己者容”,有人爱,心里高兴,才打扮自己,其道理古今相通。

曹丕和建安几个文友经常在西园赏花、饮酒、作诗,探讨文章。兴致高时,曹丕会让几个朋友去看他的老婆,就像赏花一样。等见到甄宓,大家都低着头,只有刘桢正视。后来让曹操治了罪。如果不是曹丕心里得意,自赏之余还让别人欣赏吗?

甄宓不仅长得美,还有才华,是诗人,很大度。她曾几次劝曹丕多纳妾,“广求淑媛,以丰继嗣,国祚长久”。有一次,曹丕的母亲卞氏有病。甄宓暗自祈祷上苍,让上天把病移于己身,情愿替婆母生病。人好不如命好,曹丕去洛阳当皇帝,留下甄宓在邺城。曹丕听信郭氏谗言,赐甄氏死,结局很悲惨。后甄宓的儿子曹睿称帝,为母亲翻案,改葬于朝阳陵,就在今安阳市北柏庄镇灵芝村。

曹操破邺之后,曾到袁绍墓厚祭袁绍,他痛哭流涕,还发给袁绍的家属缯帛廪食之。

曹操俘虏了陈琳,追问说,当初你替本初(袁绍字)写檄文,及我自身即可,何必上及父祖?读后发一身汗,治好了我的头疼症。陈答道:箭在弦上,不得不发。曹操最爱人才,赦免了陈琳的罪过,收纳了陈琳,封为军谋祭酒,许多令文皆出自陈琳之手。陈常随军,受命后便在马背上起草,不用点段修改,是”建安七子“中的佼佼者。

曹操的下属在袁府搜出很多降书,都是官渡之战前下属写给袁绍的。让曹操看,曹操不看,让全部烧毁。这是曹操大度、高明之举。领导不抓下属的小辫子,原有异心的人也要死心塌地地干了。

曹操于建安十五年(公元210年)在邺筑铜雀台,随后又筑南金虎、北冰井,构成三台。三台之东就是西园,就是曹丕、曹植和建安文人经常活动的地方。他们饮酒赋诗,探讨文学作品,开展相互的批评,留下了很多诗赋佳作,开创了“建安文学”,留下了“建安风骨”。“建安七子”中,除了孔融,陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢六位都在邺。

在铜雀台的大厅里,有从南匈奴接回来的大文学家蔡邕的女儿蔡文姬。她演唱的《胡笳十八拍》凄楚动人,听者无不落泪。曹丕说这是真情之作,曹植说是蘸着血和泪写成的,都做了高度的评价。

建安十七年(公元212年),曹操举行铜雀台落成庆典,让武将比射,让文人赋诗。第一个站出来的是曹植。当时他21岁,文若泉涌,不假思索,出口成章,挥笔而就,写出了流传千古的佳作《登铜雀台赋》:

从明后以嬉游兮,登层台以娱情。

见太府之广开兮,观圣德之所营。

建高门之嵯峨兮,浮双阙乎太清。

立中天之华观兮,连飞阁乎西城。

临漳水之长流兮,望园果之滋荣。

立双台于左右兮,有玉龙与金凤。

揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共。

文中的“二乔”指的是连接三台之间的两座浮桥。三台间的距离有60步,实际是83米。在《三国演义》中,罗贯中做了巧妙的改写,诸葛亮为了激怒周瑜,把文中的“二乔”说成是大乔、小乔。即孙策之妻大乔、周瑜之妻小乔。于是,周瑜大怒,增强了破曹的信心、决心。其实,赤壁之战发生在建安十三年(公元207年),建安十五年(公元210年)才筑成铜雀台,建安十七年(公元212年)才作此赋。台未筑,焉能有文?提前五年就被诸葛亮用上了?无怪乎有人说诸葛亮会算,前算300年后算500年,后五年要做的诗文他提前就知道了。

曹操看到曹植才思敏捷,文若泉涌,出口成章,欲立为储君。这就开始了曹丕和曹植之间的残酷斗争。后来曹植醉酒,私开司马门,违反了禁令,触犯了曹操。曹操认为曹植饮酒无度,放荡不羁,难胜大任。曹植失宠了,曹丕被立为接班人。

资料来源:邺城文学

转载时间:2021年03月10日