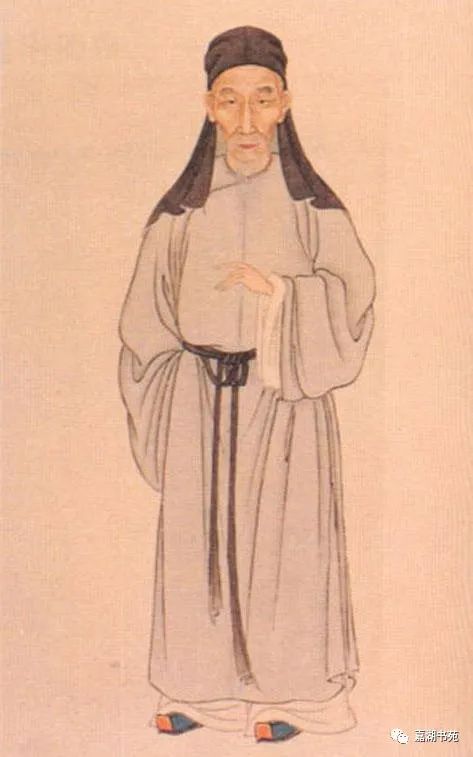

李纯蛟

2020年11月22日(星期日)下午3:30,著名学者李纯蛟教授作客嘉湖书院,为大众讲解《陈寿的家世生平琐谈》。现场听众近百人,深受其益。现将文字稿摘录如下 ,以飨读者。

主讲人简介:

李纯蛟先生,西华师大教授,海南大学客座研究员,四川省区域文化研究中心研究员,中国历史文献研究会理事,四川省诸葛亮研究中心学术委员。研究陈寿、《三国志》和三国文化40年,著有陈寿与《三国志》研究专著系列10种,已出版学术专著《三国志研究》,在国家级核心期刊和省级刊物发表学术论文数十篇。其中:有2篇论文入选北京师范大学史学研究中心二十世纪100年《二十四史研究》文集《三国志后汉书研究》分卷,该卷共入选研究者12人、13篇论文,李纯蛟独享2篇。有多篇学术论文被中国人民大学《历史学》月刊全文转载。另外被政府部门采用有:《陈寿万卷楼陈列方案》、《陈寿旧居布展大纲》、《西河三国志雕塑方案》和《南充市图书馆群星璀璨三国源展馆方案》等。

在讲本题之前,我想简单回顾一下学术界迄今关于陈寿生平研究的大致现状,以便让大家对此有一个总体的了解。按照中国历史年代的走向,我把学术界对于陈寿的生平的研究,做了三个历史阶段的划分:第一个阶段:公元297-1910年,即陈寿逝世之年到清朝的灭亡,约计1600余年。其间出了两大传世的研究成果:一是公元348-354年间东晋常璩撰著的《华阳国志·陈寿传》。二是公元626-649年唐太宗在位期间由房玄龄等人监修的《晋书·陈寿传》。这两部《陈寿传》的问世,对后世有着重要的影响。顺便须做说明,虽然东晋人著《晋书》有若干家,其所著《陈寿传》很可惜皆未流传下来。第二个阶段:公元1911-1949年9,即民国时期的38年。这期间,出现了刘汝霖在1932年成书的《汉晋学术编年》。该书作者是有史以来把陈寿的部分著作的系年做了排比的第一人。但是作者对于陈寿研究仅仅限于著作部分,而对陈寿生平涉及的其他问题却概未论及。第三个阶段:公元1949年10月至今的70余年,即中华人民共和国时期。这个时期尽管有不少的学者著书撰文研究陈寿和《三国志》,如史学界大家北京师范大学的陈垣和四川大学的缪钺等,也都只是转述东晋常璩《华阳国志》和唐代房玄龄《晋书》的《陈寿传》而已。

到了20世纪80年代末期,我曾经撰写并发表了《陈寿行年钩沉》一文(载北京师范大学《史学史研究》1989年3期,后来收录在我的《三国志研究》一书里,见巴蜀书社2002年9月第一版。杨殿珣先生编著《中国历史年谱总录》一书也收录了该文),对其做过迄今学界仅见的较为系统全面的探究。1992年我做《万卷楼陈列方案》时,又在这篇论文的基础上做了部分补充性研究。但是鉴于当时研究的主题要求和后来研究课题的转移,对陈寿生平和家世的进一步的探索,就一直搁置了下来。直到去年,我在已有研究的基础上编著完成了《陈寿生平考略与年谱新编》一书(暂名),才基本上把我对陈寿生平的研究做了一个了结。这,应该算是中国史学界研究陈寿生平的第三个时期。

研究陈寿生平及其家世,大家共同遇到的第一个困难是资料的极其缺乏。在今天看来,最为基本的史料文献就只是东晋常璩的《华阳国志》和唐代房玄龄等所修《晋书》里的两篇《陈寿传》。这两篇史传包括记述内容重叠的部分,总字数为1057个(《华阳国志》本传519字,《晋书》本传538字)。如果除去重复的和没有实质参考价值的文字部分,剩下的大致就只有不足300字了。可供实用的史料文字部分,除了这两篇传记的300字之外,再加上散见于以上二书和其他文献里的片段文字,大概不会超出450字。具体说来,其中涉及:陈寿父亲 23字;陈寿母亲 34字;陈寿兄 0字;陈寿弟 0字;陈寿仨侄共 69字,包括陈符 20字、陈莅 21字,陈阶 28字。即使把《华阳国志》、《九家旧晋书辑本》和唐修《晋书》里散见的只言片语加在一起,关于陈寿及其阖家情况的原始资料,恐怕总计也超不过五百字。仅此而已。

研究陈寿生平及其家世,大家共同遇到的第二个困难是资料记载的同一史事彼此矛盾歧互。例如:陈寿任职蜀汉东观秘阁,《华阳国志》作“东观秘书郎”,《晋书》作“观阁令史”;又如,陈寿由佐著作郎出仕地方官,《华阳国志》作“出为平阳侯相”,《晋书》作“出补阳平令”。如此还可以举出不少。

研究陈寿生平及其家世,大家共同遇到的第三个困难是资料记载同一史事序次颠倒淆乱。例如:关于陈寿由佐著作郎出仕地方官的时间,《华阳国志》记作陈寿著《三国志》成书之后,《晋书》的记载则要早于《三国志》成书年。等等。

因此,鉴于以上若干因素,是长期以来学界研究无甚进展和深化的原因。尽管如此,本文还是想尽可能地就现有的文献史料,做一些以前尚未有过的探讨,以补苴罅漏。下面进入今天的本题,拟分三个问题谈谈我近年对陈寿生平的补充性再研究的一些心得。

一、关于陈寿兄弟及其排行

陈寿,字承祚,晋巴西郡安汉县人,家中有兄弟几人及其排行,明面上史书没说,但隐性的交代还是有的,关键是过去没有引起我们足够的注意,总以为搞不清楚了。如果认真地去加以研究探索,历史告诉我们的事实是,陈寿兄弟应为三人,陈寿排行居二。这,现在是完全可以认定的了。据常璩《华阳国志·陈寿传》说:“兄子(陈)符,字长信……符弟(陈)莅,字叔度……莅从弟(陈)阶,字达芝。”这段话,依常氏表述之法须注意以下四点:第一,所谓“从弟”,古人是指称以共曾祖父而不共父亲且年幼于己者的同辈男性。我们先假设陈寿有两个哥哥,如果陈阶是陈寿长兄之子且年少于陈莅,则常氏必定会在继上文、即“兄子符……符弟莅”之后,表述为“莅弟阶”,而不是“莅从弟”。如果陈阶是陈寿仲兄之子,那么史文会表述为“仲(次)兄子阶”云云,以示区分。相应的上文“兄子符”也当表述为“长兄子符”之类。然而,我们在《华阳国志》陈寿本传里并没有看到有那样的文字内容的表述。显然,陈阶定非寿兄之子、陈莅之弟甚明。同样,陈寿也并无仲兄或次兄,当然也无陈阶为仲兄(次兄)之子一说。先前,我们或以为陈阶乃陈莅之弟,是缺乏认真考校的或不经意疏忽了的,自然也就出错了。

第二,如果陈阶是陈寿之子,则常氏必依前文“兄子(陈)符”之表述法,以“寿子(陈)阶”明之。又假定陈阶是陈寿之子,那么《晋书·陈寿传》和《华阳国志·陈寿传》对于传主有这等才华横溢、官高位尊的后生,必然加以记述表彰而不会作视而不见、弃之不录的处理,而会像李密等人的传记那样必加纪录而不吝其词。例如:陈寿蜀汉时太学同窗李密的子嗣,《华阳国志》本传概述曰“密六子,皆英挺秀逸,号曰六龙”,并对其中历职高官的三个儿子着力书记:“长子赐,字宗硕,州别驾,举秀才,汶山太守。少与司马元超友昵,每书诗往返,雅有新声。少子兴,字隽硕,太傅参军。幼子盛硕,宁浦太守。”同样,在《晋书·李密传》着重记载其后嗣“(密)二子:赐、兴。赐字宗石(石,《华阳国志》作硕),少能属文,尝为《玄鸟赋》,词甚美。州辟别驾,举秀才,未行而终。兴字隽石(石,《华阳国志》作硕),亦有文才,刺史罗尚辟别驾”。又如,陈寿蜀汉时太学同窗杜轸的子嗣,《华阳国志》本传记载说:“轸二子:长子毗,字长基。少子秀,字彦颖。珪璋琬琰,世号二凤。毗举秀才,大将军辟掾,太傅参军,平东长史,尚书郎。稍迁镇南军司,益州刺史。秀州主簿,早卒。”同样,在《晋书》本传也有记录曰:“子毗。毗字长基。州举秀才,成都王颖辟大将军掾,迁尚书郎,参太傅军事。及洛阳覆没,毗南渡江,王敦表为益州刺史,将与宜都太守柳纯共固白帝。杜弢遣军要毗,遂遇害。”1此等例子甚多,不再赘言。这是正史写人物传记的通例。但是,我们在《华阳国志》和《晋书》的陈寿本传里,都没有看到有关的记载。以上对比,已经足以说明陈阶绝非陈寿的儿子,甚明。

第三,陈阶既非寿兄之子,也非陈寿之子,必为陈寿弟之子,是可以确信无疑的。

第四,陈寿兄弟既为三人,且无仲兄(次兄),则陈寿在家中排行属老二,也是可以确信认定的事实了。

写到这里,有一件事我特别声明要向读者真诚地致歉。我曾在2002年出版的拙著《三国志研究》(巴蜀书社2002年9月第一版)的《陈寿新传》一文里,错误地把“次子”陈寿讹作“长子陈寿”,给读者造成严重的误导。于先前的失误,一直以来我都怀有深深的自责。借此,我对自己因为不严谨的治学态度造成的失误,诚恳做出自我批评,并向读者朋友表达深深的歉意。希望能得到大家的谅解。

这里,顺便给大家简述一下陈寿三个侄子的情况。寿兄长子陈符,字长信,历任二职:首任西晋朝中书佐著作郎,官八品。请不要小瞧这个八品官,那可是一个待遇颇丰厚又清闲的职位,在西晋却不是一般的人可以企及的职衔。例如咱们安汉县的闫纘那就是一个西晋惠帝时的大才子,当时的“国子监祭酒邹湛以缵才堪佐著作,荐于秘书监华峤,峤曰此职闲廪重,贵势多争之,不暇求其才。”(《晋书·闫纘传》)次任上廉县令(治所在今陕西平利县西北,西晋属荆州辖地),因为其对应禄秩不详,官品大致是6~7品。据西晋官制,诸县置令秩千石者为六品,秩六百石者为七品。寿兄次子陈莅,字叔度,初任梁州别驾(治所在今陕西汉中市南郑县),按西晋官制,秩百石,秩轻职重,古谓“其任居刺史之半”,是一州之内少有的实权人物。终任西晋朝中重臣骠骑将军齐王司马攸的掾属——官品不详,居官地洛阳。寿弟之子陈阶,字达芝,历任三职四地:一任褒中县令,治所在今陕西汉中市西北(褒中县西晋属梁州辖地)。因其对应禄秩不详,官品大致是6~7品,据西晋官制,诸县置令秩千石者为六品,秩六百石者为七品。二任永昌西部都尉,武官,官品不详,大致不低于六品,治所在今云南保山市境内(西晋宁州辖四郡,永昌郡属其辖地之一)。三任建宁郡太守,官五品,郡最高长官,治所在今云南曲靖(西晋宁州辖四郡,建宁郡属其辖地之一)。四任兴古郡太守,官五品,郡最高长官,治所在今云南砚山县西北(西晋宁州辖四郡,兴古郡属其辖地之一)。陈阶把一生大部分时光奉献给了西南边疆的宁州(西晋宁州地域大致是今云南全境,共设永昌、云南、建宁、兴古四郡),其足迹遍布宁州四郡中的三郡,相当于今云南省四分之三以上的辖属地。东晋常璩《华阳国志·陈寿传》载:陈寿的三个侄子“皆辞章粲丽,驰名当世。凡寿所述作二百余篇,符、莅、阶各数十篇,二州及华夏文士多为作传。”

二、关于陈寿的妻室儿女

对于陈寿的妻室儿女,是我们研究陈寿生平绕不开、回避不了的问题。这里,我首先要告诉大家的是,我将这个问题的目的不是要给你们一个非有即无、非是即否的确切结论——因为历史留给我们的是“无果”——于文献无征!这就犹如孔圣人当年所谓“下礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之。宋不足征也。文献不足故也”(《论语·八佾》)。我们搞学术研究的人,要始终谨遵古贤做名山事业的轨范,即不虚言、不妄说,无亏本心,有补当代,有益来兹。虽则如此,但是我的讲题可以给你们思考这个问题提供一个路径,提出一个回应悬念的合理的猜想。

关于陈寿的妻室,明代人曹学佺的《蜀中名胜记》卷之二十七《顺庆府一》引《嘉陵志》记载有一则民间传说,其文曰:“郡南五十里,有都尉墓。俗云都尉娘,西充女子也。代父戍,以功授都尉,归为嫂氏所嘲,乃刲(kui平声)腹见(xian去声)肝肾以死。葬凤丫山,有丰碑社祀。今废。其年代姓氏无考。墓前翁仲犹存。或云即陈寿妻,寿尝为骑都尉,故人以称其妻。”

从我们研究问题的视觉点和切入点来看,对于这则民间的传说,关注的焦点并不在都尉娘代父从军是否真有其事、她是否真的是陈寿之妻以及陈寿是否做过骑都尉(陈寿只做过军中的主簿,肯定没做过骑都尉)——因为历史没有给我们留下足供印证的史料。不过,结合有关陈寿的史料,曹氏的记载倒是给我们留下了某种可供猜想的空间。第一,《晋书·陈寿传》:“遭父丧,有疾,使婢丸药,客往见之,乡党以为贬议。”陈寿守父丧期间,如已有妻室,会让侍婢给自己调制药丸吗?作为饱读儒家礼教的他,会甘冒男女授受不亲之大忌而招致不孝之子的责骂吗?第二,《晋书·陈寿传》:惠帝欲“迁寿为长广太守,辞母老不就”。陈寿如有妻室,为何要找老母无人奉养的借口拒仕长广太守?假如陈寿确有妻室,他为什么把这易为众人明知的事实当作强有力的托词呢?以上两点揣测,或可从某个侧面来印证:其一,陈寿早先或曾有过结发之妻而中道病亡、也可能因别故身殁。其二,或其妻亡故之后不再续弦。其三,或终身从未有过婚配。不过,从封建伦常的道理看来,还有陈寿作为冠带之人和富家子弟的身份,这最后一种情形无论如何存在的可能性都不大。陈寿的妻室,曾经是有或是无,曾经到底发生过什么变故,我们已无从确知。

综而概之,曹氏记载的民间传说无论如何都能让我们生出种种的猜想。这是因为任何的民间传说,总能够让人们寻绎到隐藏在虚幻飘忽的幔纱背后的某些原初的人与事的影子。民间故事传说为什么要把都尉娘剖腹自证如此惨烈的事件与陈寿相联系,恐怕也并非只是空穴来风,或可说明陈寿似曾在婚姻家庭方面遭遇过很不寻常的变故。很有可能,在这则明代的民间故事流传之先,历史上早已存在过有关陈寿妻室遭遇变故的某种传说的版本了。或者,这位“都尉娘”就是陈寿之妻,也未必不存在有此可能。当然还是那一句老话,这得让新的历史发现来证实。以上备考之说,或是其故事流传衍绎的原初依凭吧。当然,传说终归是传说,历史是不能假设的,一切推测和臆断都只能是我们的主观意识的再现而已。

现在,我们来说说关于陈寿的儿女的问题。我们这里的讨论应该把儿与女分开来。首先,要知道讨论陈寿的女儿,并没有实质的意义。因为,即使陈寿有女儿,一般也是不会被史官所纪录的。史书常不将女儿入父辈传内,几乎是历来修史的通例。关于陈寿的儿子即人们常说的子嗣,由前述关于陈寿妻室的推测,史传为何没有记载的问题也就有如坚冰可释了。这里存在两种可能的情形:一是陈寿本有儿子,或早夭断嗣,或病残无业,或庶事无成,故史书无载。二是陈寿本无儿子,或因其妻本无诞育,或因前妻亡故未续,致史官欲载录而无所依凭。总之,陈寿曾经有无子嗣,只能存疑。

三、关于陈寿处世的个性特征

唐修《晋书·陈寿传》里有这么一段话,说“初,谯周尝谓寿曰:‘卿必以才学成名,当被损折,亦非不幸也,宜深慎之。’”

过去,我们读到这里的时候,很容易做这样三点的理解,即参照过往的社会经验,人成名之后之所以容易“被损折”,不外乎有三个原因:其一,容易生出骄满,自恃清高而疏远于人,以此遭人横议;其二,文人相轻之风气自来有之,自身若有所短,更易授人以柄而被攻讦;其三,因为“才学”外溢,与人有了某种显性的或隐性的利益冲撞,也易成为他人的“异己”。但是,现在我们再来玩味《晋书》本传“卿必以才学成名”这句话里的“必”字,恐怕上边的那三点理解似乎还有点儿挂万漏一了。这里的“必”,无论作“必然”还是作“必将”解,显然都告诉我们,谯周说这话应是在陈寿未“成名”之前的学生时代。那么,作为陈寿的老师,谯周为什么要讲那么些话呢?难道只是老师的社会经验之谈吗?我以为,除了包括先前的那三点对于社会经验的一般性的理解之外,谯周的话恐怕还跟作为老师发现了陈寿与生俱来的个性倾向表示担忧有关。可以说是有针对性的警示。

陈寿的个性表现出来的特征是什么呢?根据笔者的研究,概括讲就是4个字——率性刚直。具体讲就是16个字:对人不虚美不隐恶,对己不违心不矫情。正因为如此,故其处世多遭非议责难,以至于仕途屡屡受挫。何以见得呢?以下我们就按照时间顺序把有关的书证事实一一列出来,帮助我们对陈寿处世的个性特征的理解。

第一,《晋书》本传上说:面对“宦人黄皓专弄威权”,满朝“大臣皆曲意附之”,而官微职卑的陈寿“独不为之屈,于是屡被谴黜”。一个小小的观阁令史(当是秘书郎)或散骑侍郎、黄门侍郎这样的卑职下臣,竟然不为权势者低头折腰,其率直刚毅的傲骨竟是这等的硬气,在汉语词汇里还能找得到什么语言来做比拟呢!

第二,《晋书》本传说陈寿“遭父丧,有疾,使婢丸药,客往见之,乡党以为贬议,及蜀平,坐是沉滞者累年”。关于男女授受不亲的清规戒律,对于熟读儒家伦常礼教的陈寿来说,当然不是不知道。但是,在他看来,自己有病而身边无人可使唤,只好让侍婢替自己丸药,怎么能跟那礼教扯上关系呢?心中无愧事,岂怕人误会!不得已,他才索性有了这个举动。因为,陈寿知道“福不偶生,祸不单行”也是一大忌讳,面对要把为父守丧长时间(古制三年)地坚持下去,他不能因为自己的病倒再给家里添乱了。——以上是在蜀汉朝的情况。

第三,荀勖曾在曹魏时代就是一个很有地位和影响的权势人物,到了西晋新朝,他又做到了中书监,成了赫赫有名的执掌机衡的实权派。陈寿所在的秘书机构就隶属在中书监的管辖之下,他跟荀勖是实实在在的上下级关系。后来,陈寿写《魏书》,明明知道荀勖在曹魏时代的那些旧好的是非曲直,为了真实记述史事,他并没有打算要照顾一下自己的上司的颜面,于是“有失勖意”。

第四,与荀勖不同的是,当《三国志》书成,作为荀勖副手的中书令张华却为陈寿大唱赞歌,声言要把撰写本朝国史《晋书》的大任“相付”与陈寿,还要举荐陈寿做中书侍郎。这一下彻底触发了荀勖内心的嫉恨和猜疑。为了防备张华和陈寿结盟,加上本来就对陈寿看不顺眼,荀勖便通过吏部上表武帝迁升陈寿为长广(山东蓬莱)太守,实则是“不欲其处内”。这回陈寿还是不给他上司好脸色,甘愿吃他原来六品著作郎的俸禄,也要舍了那五品高官不做,便借口老母需要自己照顾赡养,直接回怼了过去。

第五,《晋书》本传说陈寿之母亡故之前,曾留下遗言“令葬洛阳”。陈寿“遵其志,又坐不以母归葬,竟被贬议”。按照封建礼制,父母亡故之后应合葬在一起。但是,陈母为何要“遗言令葬洛阳”?陈寿又为什么要“遵其志”、“不以母归葬”?其实,道理不言自明。因为洛阳距离巴西安汉有数千里路之遥,其间需要翻山越岭、涉江渡河,历险阻无数。况且,那个时代尸体无远距离长时间运送防腐的技术和措施,也实难历久保存。在现实面前和礼制规定两者之间,陈寿母子均表现出了务实的理智选择。这在当时是需要勇气和担当精神的,同时也是陈寿实事求是的率直个性的再一次彰显。

第六,陈寿评价诸葛亮,也是实话实说。他在《蜀书·诸葛亮传》里,极尽人间美词大力褒扬了诸葛亮的人品道德和丰功伟绩。同时,他也对诸葛亮治军理政存在的不足,做出了基于客观历史事实的评价。比如,他直言诸葛亮“连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤”。于是乎招来当世和后人的讥诃,说因为诸葛亮曾经以街亭之败处罚了陈寿的父亲,故而借修史“厚诬诸葛”。但事实确非陈寿妄言。据《蜀书·蒋琬传》载,继诸葛亮之后,执掌蜀汉朝中大权的大将军、录尚书事(实质上的丞相)蒋琬,曾经就“以为昔诸葛亮数窥秦川,道险运艰,竟不能克”,试图要改变诸葛亮过去的北伐由陆路用兵的方向,提出“不若乘水东下,乃多作舟船,欲由汉、沔袭魏兴、上庸”的动议。由蒋琬的提议来看,陈寿所说的诸葛亮“应变将略,非其所长”,其实是蜀汉朝廷高层对北伐屡屡受挫不能成功的反思、检讨和总结,并非陈寿一己的“厚诬”之言。

第七,在处理朋友关系上,也存在有过于“较真”的地方。《华阳国志》本传说:“时李湘叔龙亦隽逸()器,知名当世……初与寿齐望,又相昵友,后与寿情好携隙,还相诬攻,有识以是短之。”

以上是在西晋朝的情况。

下面,谈点我对陈寿处世个性的臆见。

应该肯定地说,陈寿这种率性刚直、敢讲真话、不虚美、不隐恶、不奉承、不违心、不矫情自饰的个性,也是一种社会普遍认同的优秀品质和美德。然而,敢于把这种优秀品质和美德付诸于外在的行为并加以彰显,却又往往不可避免地会给一个人招致诸多麻烦甚至付出极其沉重的代价。陈寿一生在官场和社会上的是是非非和挫折困厄,都无一不说明了这一点。面对此情此景,人们往往不禁要诘问:这个社会怎么了?为什么会出现如此悖论——能够摆上台面的真善美实行起来总不免四处碰壁,而不能摆上台面的假恶丑却可以大行其道?可见,社会上对这种价值观的表面认同是一回事,而私底下对于这种价值观的践行根本又是另一回事。因此,陈寿的率性刚直、敢说敢为,并不是他的错,而是社会在宣扬做老实人、说老实话的华丽口号之外,有些时候、有些场合、有些人(或社会集团)并不想真正地在思想和行为上接受它、践行它。毕竟,作为现实生活中的人们,要么为了至死捍卫旧道德、旧传统或固守偏执的臆见,要么为了护住自己眩人的面子或名利权势私欲,他们都会是这种“两面人”。这大概就是古来常说做人难、做老实人更难的道理所在吧。从这个角度观察陈寿一生为什么遭受那么多的非议责难和仕途蹉跌,个中奥义也就豁然冰释了。但是,话又说回来,从陈寿一生仕途的顺逆可见,在封建官场上行走的人,除了一靠能力,二靠实干努力之外,其个性能否调适到既不违本心、不失人格,又能达成本心冀望的最佳结果,还真的不是一般人会玩的政客艺术。若能做到这一点,往往可以把一个人的能力和努力大大地予以放大张扬;反之,却又会大大地被隐没弱化,有时甚至是被归零。

凡事都具有两面性。在充分肯定陈寿处世个性的积极面的同时,我们也应该客观地看到,陈寿在事业上是绝对成功的,是毋庸置疑的,但是他在社会生活和人际交往中处理某些问题时,或多或少地存在着原则性强了些、策略性则欠缺了些;刚性多了些,柔性则少了些;任性过了些,克制弱了些;率直有余,矜慎不足;较真多了些,包容少了些。这样一来,也免不了给自己平添了一些新的烦扰,既无益于自己的身心,又无助于矛盾和危机的化解,以至于主观所想要达成的目标和愿景终究难以如愿。其教训值得今人省察和记取。

下一篇:陈寿的人品和史学

京公网安备 11010502038259号

京公网安备 11010502038259号