果州讲堂第135期--陈寿的家世生平琐谈(下)

李纯蛟

一、历史上的陈寿乡贯之争及其现实思考

(一)古往今来的名人之争

乡贯,即籍贯,指祖先居住的地方。所谓乡贯之争,实质就是争名人、争地方文化的优势。

在中国文化史上,争名人可分为两类:

第一类是修族谱家乘的,为了给本族本家贴金字招牌,以彰显其族系绵远且尊贵和荣光、往往会硬生生的“拉”上与己本无关联的同姓的古代名人。不过,像这种“争抢”的方式,因并不损及他族的名利,又因时间邈远无人去理会它的真实与否,故而不会引出什么风波来,事不关己,大家也就互不招惹,相安无事了。

第二类,为了给本地区增添历史文化的话语权、以彰显区域文化的厚重感和魅力所在,争抢已故名人的祖籍地、出生地、寓居地的归属权的事例,就更为普遍而且生生不息。像这一类的“争抢”,因为要伤及别的地方的名利,所以往往会引起攻守双方相互的对立甚至是演化为激烈的对抗。

特别是在当代各地空前重视历史文化资源,大力招商引资和发展旅游产业的情况下,一些地区彼此之间为了争抢历史名人,不惜花重金请权威专家写文章、或召开高规格的区域性、全国性甚至国际性的研讨会,等等。真可谓手段翻新,花样迭出,无所不用其极。通过这些方式来增加话语权的分量,其中最为典型的恐怕莫过于河南南阳跟湖北襄阳对诸葛亮躬耕地的争抢。如今,四川也面临着山西、安徽等跟我们争抢大禹的攻防战。

在历史上和现今时代,也出现过别的地区争抢我们南充名人的情况,例如诳楚救汉的纪信将军,本是我们南充市西充县的人,却有甘肃、山西、河南等处来争属地权。

(二)历史上广安与南充的陈寿乡贯之争

我今天所要讲到的陈寿,历史上也曾有地方跟我们争夺过。不过,结果是我们南充赢了,对方输了。这个输家就是我们的邻居、历史上的广安州。

历史上,广安跟南充争陈寿乡贯地归属权这件事,文献里没有记载。但是,我们从清朝时期编写的两部《四川通志》前后不一的记载中发现了这个端倪,再就是在上个世纪70年代的时候广安从地下挖出的一通石碑,也印证了这个事件曾经的确发生过。

我们先来说说书上的记载。

清朝世宗雍正七年(1729),廷桂等人纂修《四川通志》时,不知何故把陈寿的乡贯地记在了广安州的辖属之下,而把自宋代已确认的“南充县”给改掉了(见宋王象之《舆地纪胜》卷一五四)。

到了清朝仁宗嘉庆二十年(1815),常明等人重修《四川通志》,大致觉得前修《四川通志》改“南充”为“广安”易引起争讼,或是因为理据不充分,故进行了“模糊处理”,并依据历来大多数文献的一般记载,改书“广安”为“安汉”,并未恢复宋代的“果州南充县”的历史记载。

如此处理下来,似乎可以了却争端了。

但是,此事依旧未了。

下边,我们来说说广安人从地下挖出来的这通石碑。

20世纪70年代中期,在广安县农机厂(原文庙基址)掘得一通石碑,立碑时间为清同治癸酉(清宣宗同治十二年,即1873年)。石碑上从左至右竖行书刻有4行字,其文曰:

同治癸酉夏∕晋散骑常侍陈寿∕宋宣和状元何焕故里∕知广安州事姜凤仪。

注:宣和,指宋徽宗宣和3年即1121年辛丑科);何焕,本浙江永康人——或谓四川南部人;姜凤仪,安徽淮甯人,同治11年即1872年莅任,清德宗光绪元年即1875年去职。

从这通石碑的重现,可见广安人在清嘉庆仁宗时代常明重修《四川通志》之后,曾经再一次发起过第二波对陈寿乡贯的争夺。由广安州以州政府首长的名义勒石立碑,可以想见当时一定还举行了盛大的树碑仪式,这阵仗应该是不小的。

至于在历史上广安凭什么屡次跟南充争陈寿的乡贯,至今我们也无法弄明白。

很值得欣慰的是,后来广安不再跟南充争了。因为他们也的确拿不出来可以支撑自己观点的史据。事实是,历史文献里关于陈寿的乡贯在南充的记载还真有一些。根据明代人曹学佺(1574-1646年)的《蜀中名胜记》:

南宋人王象之(1163-1230)之的《舆地纪胜》卷一五四《潼川府路·顺庆府》引唐李吉甫《元和郡县志》:“(晋陈寿)即安汉人。”又《风俗形胜》:“果之为州……古今人物不绝,……陈御史史才。”又《人物》:“晋陈寿,字承祚,安汉人。为著作郎撰《三国志》”、“故宅在南充县郭内”。

南宋人祝穆(?-1255年)的《方舆胜览》:“果山以郡得名,陈寿隐居于此,有祠。”

明代所修《顺庆府志》:“陈寿有万卷楼,在(果山)之麓。”

清朝嘉庆十八年(1813)《南充县志》的追记“(陈寿万卷楼)原在西门外,元至正(1341-1360年)间(重)建,称昭护祠,后名土主祠”。

陈寿的乡贯在南充城内,由上列所引历代文献所记载的文字表述和当时的地面文物实证,就把陈寿的乡贯在南充这件事完全坐实了。真理在南充一方,铁的历史事实胜于任何雄辩。

写(讲)到这里,我不禁感慨:做名人是真的好啊,在百世千年之后都还被人们争着、抢着地爱着!正所谓:

虽是撒手人间去,

泉台依旧沐春风!

(三)对于陈寿乡贯之争现象的现实思考

且说史上别人为什么要跟咱们争抢名人先贤陈寿?由此便引出了一个值得我们思考的问题,即对优秀的传统文化的价值应该如何看待、应该如何对待?

我坚持一贯的看法是,不能仅仅把历史名人看做是一个过往的文化符号,反而应该是把对历史名人的认识和评价,上升到宝贵的、无可替代的文化资源的高度。既然是资源,就没有理由漠视它,甚至在事实上是弃置不用它,正确地认识和态度是应该积极地加以开发,充分发挥其资源效用,以之助推社会和经济的发展。

的确,对于陈寿说来,有的人会认为一个从穷乡僻壤的巴蜀小城走出来的小秀才,论官品也就个区区五品六品,充其量算是个地厅级吧?如此品级多得犹如繁星。但是,我们回头去看过去几千年四川的古代历史,做过地厅级官的人无虑有成千上万,做过国、省、部级官的人恐怕也不在少数,而最终能像陈寿那样成为四川历史文化名人的又能数出多少个来呢!

的确,对于陈寿说来,有的人会认为一辈子最拿得上手的成就,不就是那么薄薄的、仅有区区三十来万字的一本《三国志》(陈志360000余字,裴注320000余字)吗?但是,我们回头去看自西晋以来的近一千七百年的中国古代历史,跟陈寿差不多同时代的那些史学家,光是见于文献记载的写三国史的人少说也有十几个;魏晋南北朝隋唐宋元明清各个朝代放言要改写陈寿《三国志》的少说也有十几家嘛,如今一千多年过去了,这些个人的书要么绝大部分烟消云散不知所终,要么有幸传下来的残篇断简也只能尘封在那犄角旮旯少有人再去瞻顾。历经千余年的风雨沧桑,唯独《三国志》不仅完整地流传了下来,而且愈益光彩照人、备受尊崇看重。

所以,读史的人常常会感叹:大浪淘沙呀,历史真的很无情,无情得看都不看谁人在掉泪!但却又很公正,公正得让不服气的人无话可说!

历史上的陈寿乡贯之争能说明什么呢?只能说明两点,那就是:咱老前辈陈寿是真的吃香、价值重大啊!咱老邻居、两百多年前广安的先人们是真的识货、真的有眼光啊!

这里,我只想说陈老前辈为什么吃香?那是由他的历史功绩和价值地位决定的!

我于今年初写成了《论陈寿的八大历史性贡献》一文专门谈了这个问题。因为,在这以前学术界没有人研究和总结过。什么是这八大贡献的“历史性”,简明地说就是它的影响的时间长度是呈现出持续性和延展性的样态,它不仅包括有现在时,同样也包括有未来时。毫不夸张地说,陈寿的历史性贡献跟他同时代的史学家相比,至少有7个方面是独具特色、超越等伦的。我把它概括为七个“度”:

1.史家思想的时代高度无人能超越;

2.史家责任的担当程度无人能企及;

3.史家品性的道德信度无人能媲美;

4.史学创新的局量器度无人能匹配;

5.文化影响的社会广度无人能到达;

6.文化播向的空间维度无人能比拟;

7.久盛不衰的时间长度无人能丈量。

我在这里引出这个话题的想法,就是要发出大声的呐喊:南充人千万别再攥着国宝不当回事了!我们是时候应该用实实在在的行动去取代虚应故事的说辞,切实做好做足名人陈寿这篇文章,充分发掘和利用这一国宝级的历史文化遗产,为提升作为我们城市软实力的区域文化,发挥出它潜在的巨大的资源效用。

为此,我也写了专论《南充的两大古代历史文化遗产》,连同上边的那篇《论陈寿的八大历史性贡献》,就是想跟大家一起来做一点再推动我市传承和弘扬陈寿《三国志》文化的努力。我愿意继续借助于张筠主席搭设的这个果州讲堂,时常跟市民朋友们一起交流分享我的研究成果。

二、为什么晋代以后陈寿家族在安汉(南充)沉寂无闻了兼及陈寿完成历史名著《三国志》的写作地究竟是哪儿?

(一)为什么晋代以后陈寿家族在安汉(南充)沉寂无闻了

据我考察,晋代以后陈寿家族在安汉(南充)沉寂无闻,大致是由于移民去了别处定居。

我们先来说说陈寿及其母亲和侄子陈莅一家定居洛阳的情形。

其一,陈寿的母亲至迟在晋武帝太康(280-289年)中期时已定居洛阳了。

据考察《华阳国志》、王隐《晋书》(清汤球辑本)和唐修《晋书》本传,陈寿大致在晋武帝太康(280-289年)中期时撰著完成了《三国志·魏书》,时任中书监的荀勖见此书写其旧好曹爽事有讥贬自己之嫌,加上政见与己相左的中书令张华偏爱陈寿,于是私下授意吏部借提拔陈寿为长广太守之名欲将陈寿赶出朝廷。而陈寿明知荀勖恶意,便也借口母亲需要侍奉拒仕长广太守,继续留在洛阳朝廷担任著作郎兼中书侍郎的官职直至病故。

又,太康末世陈寿因遵遗嘱葬母于洛阳而遭贬议事,也说明陈母的确在太康年间就已定居洛阳了。

《华阳国志》本传说:“继母(按:或谓此“继”字为衍文,或谓此“继”字前脱一“遵”字,皆不妥。《华阳国志》和唐修《晋书》皆叙此事于寿遭荀勖迁贬之后,故“继”字明为承接前文之辞。)遗令,不附葬,以是见讥。又唐修《晋书》本传说:“母遗言令葬洛阳,寿遵其志,又坐不以母归葬,竟被贬议。”据所引二书,皆以此事叙于太康末寿被迁长广太守不就事之后,其言语、大意几无差别,当均有所本,可信。

其二,由陈寿母亲“遗言令葬洛阳”事,也可推知陈寿与母亲定居洛阳可为信据。

寿母之卒在太康末《三国志》书成之后,并于临终遗嘱陈寿将其“葬洛阳”(唐修《晋书》本传)。陈母之所以“遗言令葬洛阳”,除开考虑归葬回安汉路遥且多险阻之外,恐怕还考虑到在洛阳她还有一个很大的家,他的子孙们都还居住在洛阳,洛阳也是她的故乡。

何以如此认为呢?

据《华阳国志》和《晋书》的陈寿传,陈寿一家三代有三人均做官于洛阳(著作郎陈寿、侄子佐著作郎陈符、侄子骠骑将军司马攸掾吏)、有三人皆终老于洛阳(陈寿母亲、陈寿、侄子陈莅),这难道不是在告诉我们,陈寿母亲(父已早亡)及其子陈寿和孙子陈莅一家,生前不都已是在洛阳安了家的吗?

其三,陈寿的侄子陈莅终老于洛阳,也可证陈寿及其母亲和侄子陈莅定居洛阳是属实的。

陈莅初任梁州别驾(治所在今陕西汉中市南郑县),继任骠骑将军齐王司马攸(248-283年)的掾吏。司马攸死于晋武帝太康四年(283),而司马攸去世之后陈莅又去了哪些地方做官?所做官职是什么?这些我们已无从知道。但是,据《华阳国志·陈寿传》记载,陈莅是终老于洛阳的。假如陈莅一家并未定居洛阳而是仍然居住在老家安汉,那么按照规定在他年老致仕之后理应回归本贯,而事实上陈莅在致仕之后一直是居住在洛阳直至离世。

其四,陈寿自遵母遗嘱“令葬洛阳”遭非议去官之后,一直到终老都是居住在洛阳的。因为,元康七年(西晋惠帝司马衷年号,即297)陈寿病卒,晋惠帝下诏让人去陈寿家里抄录《三国志》,也是下诏给河南尹华澹和洛阳令张泓的。

以上4点说明,陈寿及其母亲和侄子陈莅由安汉移居洛阳是有充分的历史依据的。

顺便要交代的还有陈寿的侄子陈符和陈阶两家的去向问题。

陈符初仕在京师洛阳朝廷中书省任佐著作郎,其后外调上廉县(治所在今陕西平利县西北,西晋属荆州辖地)任县令。此后陈符的仕途及其家庭的情况,史无记载,今已无从知晓。

陈阶历任四地:

褒中县令,治所在今陕西汉中市西北(褒中县西晋属梁州辖地);

永昌西部都尉(武官),治所在今云南保山市境内;

建宁郡太守,治所在今云南曲靖;

兴古郡太守,治所在今云南砚山县西北。

陈阶把一生大部分时光奉献给了西南边疆的宁州(西晋宁州地域大致是今云南全境,共设永昌、云南、建宁、兴古四郡),其足迹遍布宁州四郡中的三郡,相当于今云南省四分之三以上的辖属地。陈阶一家应该去了宁州,虽然无有史料佐证,但是按照陈阶长久在边地任职,其将家属迁居宁州是在情理之中的事。

由上可知,陈寿家族自祖籍安汉移民外迁定居,大致分散在河南(洛阳)和云南等地。由于晋以后再无文献记载其后人事迹,所以陈寿家族在安汉(南充)便淡出了历史的视界,变得沉寂无闻了。

那么,陈寿家族是在什么时候通过哪种方式移民的呢?

古代的移民,从目的上分有政治移民和经济移民;从主体分有官方移民和民间私家自行移民。

首先,我们来看看陈寿家族是不是通过官方移民去的洛阳等处。

魏晋之间,由政府组织了唯一的一次旨在彻底分化瓦解故蜀汉国旧有的政治基础的、四川向外的官方政治性移民,文献里多有记录。据《华阳国志·大同志》:“魏咸熙元年(264年),蜀破之明年也,……后主既东迁,内移蜀大臣宗预、廖化及诸葛显等并三万家于河东及关中,复二十年田租。”这次移民在《大同志》晋“泰始二年”条内、《华阳国志·西州后贤志》的柳隐传内、《三国志·诸葛亮传附诸葛显传》内都得了印证。

已故西华师范大学历史文化学院教授、我的业师龙显昭先生曾提到,陈寿家族也有可能在这次移民中被迁徙到了别处、离开了安汉故土(《龙显昭学术论文集》p704《巴西地域范围及其文化内涵》一文)。但是,我以为这时的陈寿家族应该仍然留居在安汉。

因为,在《三国志·谯周传》里,陈寿曾说过:“(泰始)五年(269),予尝为本郡中正,清定事讫,求休还家,往与周别。”这条材料说得很清楚:陈寿于晋武帝司马炎泰始五年,在处理完清定九品选士的工作任务之后,向其时居住在洛阳他的老师谯周通报自己要回老家安汉休假。如果陈寿的家族早已在6年前的那一次官方政治性移民时就已离开了巴西郡安汉县,那么他就不可能在这时还说要“求休还家”。这条材料有力地说明了陈寿的家族不可能是在早前的那次官方移民时迁出安汉的。

那么,就只剩下了一种可能,即陈寿家族是通过私家移民的方式去了洛阳等处定居。如此一来,我们对晋代以后陈寿家族为什么在安汉(南充)沉寂无闻的问题,就算有了一个交代。

当然,这只是我个人迄至目前对这一问题的研究结论。或许一天发现了新的史料,这个结论有可能还会被我自己重新加以否定,或是被别人推翻。这不是没这种可能的。

不过,今天还是有点儿小遗憾,还有一个尚未给大家准确圆满答复的问题,就是陈寿家族是在何时移民到外地的。由于目前受既有史料所限,也只能暂付阙如了。但是,如上所述有一点可以肯定的是,陈寿一家在西晋泰始五年(269年)之前并没有迁离安汉移民洛阳。

(二)陈寿完成历史名著《三国志》的写作地究竟是哪儿?

我为什么要讲这么一个问题?以为有两点必要:

一是,我想把真实的历史故事讲给真正热爱陈寿、严肃不苟地研究陈寿的南充市民朋友,以满足他们(包括在座诸位)的求是欲。

一是,想借此正视听、肃风声。若问何出此言,我自是有感而发。据曾经有人对我说过,20世纪九十年代有位我至今都不知名姓的某市级领导(当时别人不愿说出真名实姓,我也不便强人所难)在某场合表达不满,说某某人为什么不讲陈寿在万卷楼写《三国志》啊、却要说成是在洛阳写《三国志》呢?

此话一出,好像官方定了调子,下面不如此这般说道就不行了,以此引来了不少的附和者。于是有人心领神会,或者撰写文章,发布于报端、书刊和网络,或者做成城市宣传广告片和宣传手册,都讲陈寿在万卷楼写《三国志》云云。迄至现在,时不时地都还能听到这种说法。

于是,常常有史界的外地朋友打电话质问我到底南充是怎么了?历史文化名城没文化?弄得我也尴尬得很。

这位当年的市级领导的本意不能不说是很好的,毕竟爱自己的家乡能说不对吗?就我本人而言,我也希望陈寿是在万卷楼写成《三国志》的。然而,历史就是历史,不能假设,更不能虚构。话说过头了,反而会失真。对此,我想打个比方:假如仪陇人为了宣传仪陇的朱德故里的厚重分量,硬要说朱德在马鞍场指挥了解放战争的三大战役,会让人信服吗?

根据前述对陈寿家族通过私家移民定居洛阳等处的考察,我十分负责任地告诉大家:陈寿是在洛阳完成他的历史名著《三国志》的写作的。坚持这一点,我们既不能怀疑,也不能动摇。

我认为,崇拜陈寿、宣扬陈寿是好事。但是,我们得把好事往好处去办,得把故事讲真实讲可靠。如果毫无根据地传播错误的信息,其实是对先贤最大的不敬,是对神圣的历史的亵渎,是根本有损于历史名人和南充作为历史文化名城的形象的。

我坚持认为,还原和回归历史的真相是对名人先贤陈寿最好的纪念和最大的尊崇,是对南充形象最好的诠释和宣传。

历史事实告诉我们:

南充西山的万卷楼是陈寿少年时代读书和成长的地方,这是孕育史学巨星的摇篮,是令世代崇仰和向往的三国文化源头的发祥地。南充有此,足矣!

而洛阳,则是陈寿辛勤耕耘,展示其在万卷楼、在蜀汉国时期积聚起来的智慧才华、释放其巨大深厚的学术潜能、结出史学丰硕成果的创业之所。

因此,无论是南充还是洛阳,都为陈寿的成长和成就提供了丰厚的文化沃壤,都是一起见证了陈寿的光荣和梦想实现的辉煌历程的地方,都是给中华优秀文化增光添彩的地方,都是我们值得深感荣耀和骄傲的神圣之地。

三、西山万卷楼原本是陈寿的读书楼吗?陈寿的读书楼原本就叫做万卷楼吗?

(一)万卷楼原本就是陈寿的读书楼

万卷楼旧址在果山东麓原南充蚕桑学校的背后,今天玉屏山的万卷楼则是20世纪九十年代初贸迁新建的。如果从陈寿的父辈算起,斯楼无虑已超过一千八百岁了。

东晋大史学家常璩的《华阳国志》记载说,魏晋时安汉县(政府所在地在今南充市顺庆城区东北部的清泉坝五里店)有四大望族,陈姓就名列其中。

陈寿家住在安汉县城里(宋人王象之《舆地纪胜·人物》“晋著陈寿,字承祚,安汉人,为著作郎撰《三国志》”、“故宅在南充县廓内”),家里土地山林饶广,家人平日的饮食起居和家中庶务,皆有童仆丫鬟伺候着担待着,因此称得上是安汉的大户人家。陈寿家殷实富裕的家境,得之于陈家素来谨遵耕读传家的传统。由此观之,陈家在果山麓修建属于自家的读书楼(果山的一部分很有可能在当时是陈家的私产),延揽名师以教授本家子弟,也就是自在情理之中的事了。

从这读书楼里,陈家前后走出了至少是三代文武英才。远的且不表,单是从陈寿的父辈算起,一门三代之中就出了一位大将军(陈寿之父)、一位史学泰斗(陈寿)、一位郡太守(陈寿之侄陈阶)、一位继踵陈寿的朝廷佐著作郎(陈寿之侄陈符)、一位“其任居刺史之半”的州别驾(陈寿之侄陈莅)。这里必须要特别关注到的事实是,陈寿的父亲之所以能受到“才气过人,好论军计,丞相诸葛亮深加器异”(《三国志·马谡传》语)的统兵主帅马谡的重用,假若不是自幼饱读诗书、精通兵谋、受到过极其良好的家庭教育和文化教育,并且有着高级别的军阶,那是绝无可能做成马谡的参军的。

如果与此联系起来看,陈家这读书楼之修建的起始年代,绝不会是在陈寿出生之后,至迟在陈寿的父亲那辈就已经有了。所以大致说来,如今距离万卷楼的始建之年,应该不会少于一千八百年。

(二)陈寿的读书楼原本并不叫“万卷楼”,其得名大致始于明代

陈寿早年的读书楼,它跟社会上私家的读书堂之类一样,是非常的普通建筑物。只是因为陈寿曾经在这楼里读过书,尤其是后来做了天下世家大族都钦慕的、在当世被称做大著作的京朝官,以及后来成为了世人景仰的史学泰斗即我们今天叫做国家级大师的人,才把那本无大声誉的小小读书楼,尊为“万卷楼”并且冠之以楼主陈寿的大名。大概因为这个原因,原本并不起眼、并不被人看重的小楼陋室,才又重新被人关注了。

俗话说“人显物贵”,又曰“爱屋及乌”。故万卷楼之由陋而显、由卑而尊,合于此天下之常理也。

万卷楼的正式命名起始于什么时代呢?由于文献失载,我们只好做一个推测。当然,推测也并非无稽之谈。为了便于讨论,我们先来引述几本历史文献的材料:

明朝神宗万历(1573-1619年)末以前,曾担任过四川右参政的曹学佺,著有一本介绍四川一百二十五州县的风景名胜的书《蜀中名胜记》。其在《顺庆府一》“西北有果山”条说:“《(太平)寰宇记》:在州西八里,层峰秀起,松柏生焉。《方舆(胜览)》云:果山以郡得名,陈寿隐居于此。有祠。《志》云:陈寿有万卷楼,在山之麓。”

清朝嘉庆十八年(1813)修《南充县志》记载:“万卷楼在金泉山侧,晋陈寿读书于此。《旧唐志》在南充县西八里果山上(按:今查无此记载)。”又追记说:“(万卷楼)原在西门外,元至正(1341-1360年)间建(应是恢复原建而非新建),称昭护祠,后名土主祠。今毁。”

梳理上述的文献记载,我们大致可以窥见:

第一,根据南宋祝穆的《方舆》(书名全称《方舆胜览》)和清朝嘉庆十八年(1813)修《南充县志》的追记,在宋、元以前(包括晋、隋、唐)的时代,对于陈寿家的读书楼,只称作“祠”、“昭护祠”、“土主庙”,尚无“万卷楼”的称谓。

第二,陈寿家原先的读书楼,大概被后人用来改做纪念陈寿的祠庙,这从前引宋、元文献可以推知,尤其是清朝嘉庆十八年(1813)《南充县志》的追记“(万卷楼)原在西门外,元至正(1341-1360年)间(重)建,称昭护祠,后名土主祠”,让我们更有理由确信这一推论并非毫无根据的妄说。因为,元朝重建的陈寿家的读书楼,被直接称做昭护祠(其命名大概与陈寿曾在唐宋时代被朝廷追封为“昭德文惠侯”有关)、土主祠(其称谓大概因为陈寿像是泥塑的缘故——木雕的称木主),而并不叫“读书楼”,更不叫 “万卷楼”。

第三,从汉语词源的角度来审视,据初步检索文献,可知“万卷”一词最早出现于:

北朝(386-581年)北齐人魏收所著《魏书》卷84“其家所有垂将万卷”和卷90“丈夫拥书万卷”;

南朝(420-589年)梁萧子显所著《南齐书》卷52“聚书至万卷”等。

到了唐代,“万卷”一词用来赞誉他人读书、藏书很多或知识丰富,在诗文中逐渐多了起来。例如:

李颀《送陈章甫》“腹中储书一万卷”;

吕岩《七言》“迷者徒将万卷看”;又《七言》“万卷仙经三尺琴”;

杜甫《可叹》“群书万卷常暗诵”;又《奉赠韦左丞丈二十二韵》“读书破万卷”;

等等。但是,迄至唐代及之前,还没有见到私人以“万卷楼”三字来命名自己的书斋的。

到了宋代,文人学士给自己的书斋拟配雅名的现象开始逐渐多了起来,其中不乏命名为“万卷楼”的。仅从宋诗里检索到的就有多家,例如:

①喻氏万卷楼(见赵蕃《题喻氏万卷楼》);

②张粹夫万卷楼(冯时行《题张粹夫万卷楼》);

③方学士万卷楼(刘子翚《次韵方学士万卷楼》);

④张汉杰运干万卷楼(杨万里《寄题邵武张汉杰运干万卷楼》)。

此外,见于文献,宋人詹景仁、张用道等也自命其书斋曰“万卷楼”。

其后之元、明、清各代,名家步宋人之后尘,也喜欢用“万卷楼”三字为自家书斋、藏书楼和文章集子取名,例如明代宰相南充人陈于陛的《万卷楼集》、明代人丰坊的《万卷楼遗集》,等。

试想,假如陈寿的读书楼在两宋或之前的时代和之后的元代就已经有了“万卷楼”的雅名美称,那么,在前引唐宋文献和明代曹学佺得《蜀中名胜记》和清嘉庆《南充县志》里,就必然会有关于它的记载,而不止仅有“陈寿祠”、“昭护祠”、“土主祠”的记载了。

第四,曹学佺在《蜀中名胜记》引述“《志》云:陈寿有万卷楼,在山之麓”,这里的“《志》”应当指的是明代所修的《顺庆府志》。这是陈寿家的读书楼之被称做“万卷楼”出现在古代(明朝)文献里的最早记载。

综上所述,历史事实告诉我们,陈寿读书楼原本不叫“万卷楼”,其有“万卷楼”的书斋号,那只能是在明代人们为了纪念和表达崇敬才被赋予的雅名美称。

根据以上梳理的四条,可以明白地告诉我们,陈寿家的读书楼被正式命名为“万卷楼”,应该不会早于明朝以前的时代。同时,这四条也可以佐证我们在前边的推论、即陈寿家的读书楼最初并不叫“万卷楼”、也不叫“陈寿万卷楼”,是可以成立的。

不过,必须重复强调一下,尽管万卷楼的楼名起始较晚,但是万卷楼它作为陈寿时代本已存在的读书楼这个事实是不能怀疑的,它作为孕育史学巨星陈寿的文化摇篮的作用是不能动摇的,它作为万流之源的三国文化的发祥地的历史地位是必须肯定的。

(三)万卷楼在不同时代的命运

经历一千八百多年的万卷楼,其地位虽然由陋而显、由卑而尊,但是它的命运确是随着社会的兴替变迁呈现出不一样的状况。

在共和国改革开放之前的一千七百多年间,万卷楼要么因为自然天灾被毁掉,要么因为人为因素被挤占拆除,而遭遇过太多的厄运。例如:

据文献记载,唐代在万卷楼前曾修建了甘露寺。如此一来的侵逼,道观虽然矗立了起来,香火也异常的兴旺了,但是使得本来负岩修建的陈寿家的读书小楼就显得愈加偪狭、小气而不被人待见了。

万卷楼也曾有过不知多少次的损毁和复建。

据志书的记载,我们知道万卷楼在元朝惠宗至正(1341-1360年)以前有过一次毁坏,到至正间进行了历史上有明文记载的一次重建。其后,历元末至明清数百余年间,不知又被毁了多少次。

清朝初立,朝廷为争取汉人拥护新朝,开始重视汉文化,陈寿万卷楼又一次得以恢复重建。其后,到清嘉庆十八年所修的《南充县志》又一次记载说“今毁”。到清末光绪帝(1875-1908年)时,邑人孙永成捐款维修(所谓“维修”,说明嘉庆县志所记“今毁”,可能只是部分损毁而非全部),使之重获新生。

迄于民国十七年(1928年),南充知县李良俊拨付公帑并通过向社会募捐集资,再一次地进行了大规模的修缮(所谓“修缮”,也可视为在光绪朝旧建基础上的整修,而非重新改建)。斯楼负山而建,吊脚三层木结构。吊脚楼底层三面呈开放性,面东的岩壁上镌刻有历代文人的题咏,二楼陈列各种版本的陈寿《三国志》及其他著作,三楼是体现陈寿治学著述的坐像。

自兹以后,万卷楼大约维持了三十年时间的存在,至十九世纪五十年代末,再一次因年久失修成为危楼而被完全拆除。

上个世纪八十年代,随着共和国改革开放的大幕开启,文化复兴的伟大运动开始受到举国上下的空前重视和积极参与,一个以“文化搭台,经济唱戏”时代基调被各个地方的政府和大众普遍接受,万卷楼再一次迎来了它复兴的新时代。一九九〇年代初,当时的南充市政府(今顺庆区政府的前身)顺应时代的需要,在财政十分拮据的状况下拨出四百万巨资,于玉屏山重启万卷楼的迁建,历时一年多竣工落成。

这就是我们今天看到的玉屏山陈寿万卷楼。

(四)今天的万卷楼还是陈寿时代的老样子吗?

我认为,一千多年来,万卷楼虽然屡毁屡建,其半干栏式(干栏式分为四面完全悬空的全干栏式和负山而建的半干栏式)负山而建的风格规制大体上还是承袭了陈寿时代原样。

何以这么认为?有两点值得认真考虑:

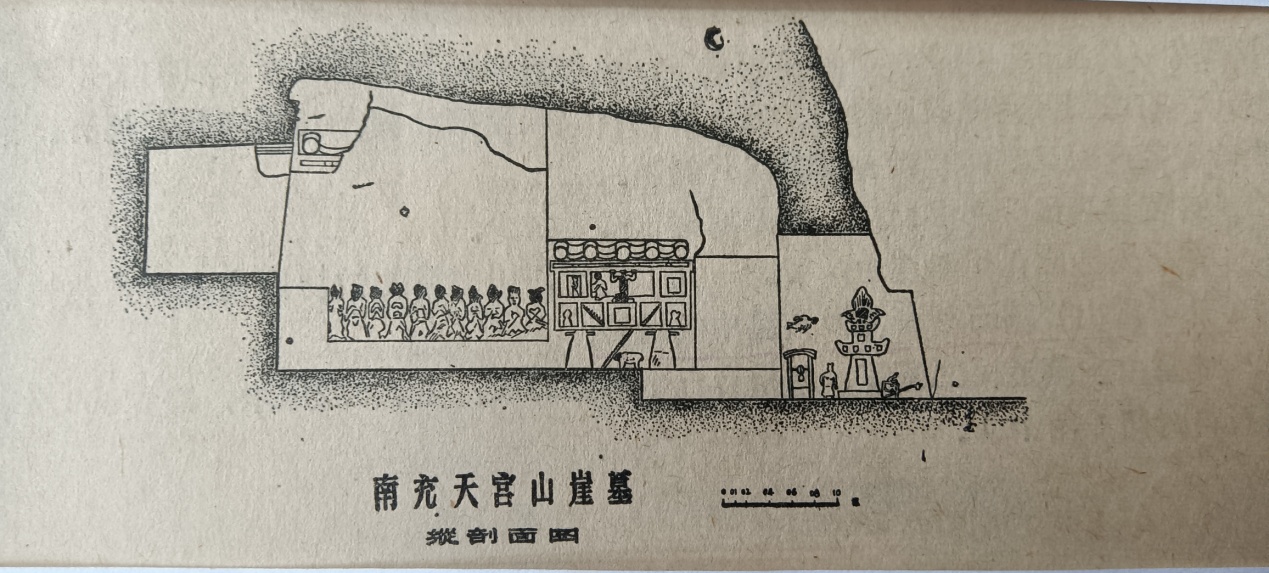

第一点,我们先来看看20世纪70年代在今嘉陵区天宫山发现的东汉崖墓中的干栏式(底层完全悬空)建筑壁画像(展示图片1、2),然后再把它跟今天我们所看到的玉屏山新建万卷楼(依照民国时期南充县知县李良俊维修原貌,展示图片3、4)的样式做一对比。

图1 20世纪70年代发现的嘉陵区

(原南充县中和公社)天宫山东汉崖墓壁画

图2 东汉时的干栏式建筑样式局部平面图

图3 依照民国半干栏样式恢复重建的玉屏山陈寿万卷楼

图4 仿自民国样式恢复重建的玉屏山万卷楼平面图

对比之后,我们有了一个惊人的发现,那就是:民国时重建的万卷楼的三层木结构吊脚楼的样式,跟天宫山崖墓壁画中的东汉干栏式建筑竟然如出一辙,别无二致!

①它们同为三层(包括底层);

②它们同为底层留空;

③它们同为吊脚式;

请问,民国重建的万卷楼为什么要采用东汉干栏式吊脚三层(包括底层)楼阁的样式?回答必然是依仿了前代的风格规制,绝不会独出心裁凭空臆造出来一个毫无依凭的东西。

那么,民国时重建万卷楼并无今天我们展示的出土文物可以做参照,为什么它所复建出来的万卷楼,跟出土壁画的样式如出一辙呢?

唯一能让人信服的解释就只有一条,那就是民国的样式是依仿清代的,清代则是依仿明代的,如此逐代上溯直至陈寿的时代。换句话说就是,陈寿读书楼原先的汉式风格,虽然时移世易一千多年了,期间历经多次损毁和复建,基本上没有被改变过。“修旧如旧”,这是我国自古以来对待名人旧居和古建筑保护的一种不成文的规约,也可以说是一种约定俗成的传统。如:

山西长治市平顺县龙门寺明万历9年即1581年《重修天王殿记》:“自今观之,焕然维新,粲然观美。虽华,固不为奢;虽费,亦不为靡。视新尤乎旧也,而何有于改乎!睹今尤乎古也,亦何有于革乎!若此者,可谓善于修建者也。”

又明嘉庆39年即1560年《重修千佛阁碑记》:“《春秋传》曰:宫庙即远有毁而无似,不可复建也。”

值得我们认真考虑的还有:

第二点,历代恢复重建的万卷楼为什么都是负山而建,并非在平地起楼?这也是我们必须要回答的问题。试想,如果他们不是依照陈寿时代的旧楼样式和原地旧址,为什么一定要修建成负山吊脚的楼阁来呢?我想,答案是不言自明的。

所以,根据上述第一和第二两点的探讨,又进一步佐证了我们前边所做的推论,即后来的万卷楼就是陈寿家原来的读书楼的结论是可信的,而晋、隋、唐、宋、元、明、清各个朝代的陈寿祠、庙、楼,要么是是借用了原屋原样的陈寿读书楼,要么是按照原初的陈寿读书楼的复建物,所不同的只是它作为纪念陈寿的场所的名称叫法,各个时代有所不同罢了。

(五)一点感想

如今,万卷楼已经成为一个独特的风景名胜之区,是来南充旅游观光的必去之地和祖国优秀传统文化教育基地。人民政府非常重视对它的管理和维护,提供了值守有专人、管护有经费的两大保障。可以说,今天万卷楼的重建和管护,是过往一千八百多年间的任何一个时代都无法企及的。楼的主人、先贤陈寿得到了前所未有的尊崇,他的文化遗产得到了前所未有的保护、传承和弘扬,假若他在天有灵,是一定会感到前所未有的欣慰的。

“见贤而思齐”。矗立不朽的万卷楼和陈寿精神,曾经激励和引领一代又一代的南充人为了实现国家的富强、乡邦的振兴和自我的光荣与梦想,不懈地勇于开拓和奋进拼搏着。伫立万卷楼头,担当中华复兴伟大使命的逐梦者,我们要像先贤陈寿那样,谱写出属于新时代南充人的辉煌篇章!

这里,我把自己创作的《万卷楼赋》分享给大家:

万卷名楼,本居城西果山之麓;时移世易,残基荡然瓦砾尽无。欣逢盛世,于兹新建。崇饰其高,摩云接天。斗参九转,风水独擅。长阶梯云,步陟步攀。青松夹道,亦庄亦严。汉阙张臂,邀客迎仙。貔貅注目,镇邪佑安。廊连三台,楼回阁还。朱门白墙,色靓彩鲜。青瓦扣合,如鳞如涟。四阿飞檐,似燕似鸢。五踩斗栱,壮力壮观。汉风习习,拂心拂面。斯楼拥西山万绿之翠,抱嘉西秀水于怀;蕴天地钟灵毓秀之德,擅三国文化源头之胜。天下奇观,绝非妄誉!

然则史上旧楼,负山吊脚,并不高峻;面水倚林,倒是清幽。初为家塾一区,陈公毛髫发蒙之所;继则空山陋室一廛,陈公蹉跌归隐之屋。其于主人,寄平生日月之半、奠学养宏基一身:谨修品性,见贤曾子、思齐颜渊,践行慎独日新怀虚涵育之道;广拓学殖,依仿苏秦、法效孙敬,周览坟典索丘海内尽有之书;潜心史籍,仪则子长、型范孟坚,精研春秋史汉撰著义例之旨;留意治道,追慕周文、崇仰汉祖,考镜古来今往兴废分合之由。忘晨昏而夙兴夜寐,绍史学伟业于千载,史坛泰斗孕育其间:奋椽笔存蜀汉遗闻,骋直辞撰三分信史。国志三书,巨制鸿篇。薄发东京,厚积万卷。超迈等伦,夏侯焚编;并迁双固,矗立峰巅。废寝食而焚膏继晷,续华夏文脉于万世,文苑英豪圣诞于斯:倡文质辨洽之风,摈玄风空谈之习;才媲游夏,鹤立时贤。清新文风,启后承前。立祠建庙,皇廷敕冕;封侯享祀,荣耀宇寰。

故旧楼虽曰陋室,然百代以降,瞻斯楼人杰地灵者若高山仰止;千载而下,颂陈公道德文章者犹景行行止。由此而观,万卷楼拟于九夷仲尼之居、西蜀子云之亭、南阳孔明之庐,何陋之有!

景仰新楼于既成,固可以凭吊先贤;追怀旧楼于已逝,更应当感念本色。于是乎作赋,时维丁酉孟夏。西华居士李纯蛟撰

最后,我想说今天所讲的,是基于目前所能依据的文献材料和我本人的认知水平,是否正确还需要留给时间去检验,并恭请在座各位质证。

上一篇:《三国志》书名称谓考

京公网安备 11010502038259号

京公网安备 11010502038259号