罗贯中故里——葡乡醋都:山西清徐

西行

清徐县是中国古典文学大师罗贯中先生、中国当代著名国画艺术大家马泉先生的故乡,也是全国葡萄产地之一和山西老陈醋的发源地,素有“葡乡”、“醋都”之称。

清徐背倚青山,环抱绿水,汾河纵贯南北,有“文化名城、醋都葡乡”之赞誉;清徐历史悠久,文化底蕴深厚,是三晋文明的重要组成部分。

清源、徐沟两县素有教育文化大县之称,据有关史料记载,在隋唐时就在全国声名显赫,历史上有记载的举人以上及科举及第者达206人,武进士18人,武举人170人。特别在清代,这里曾培养出了建功海疆的台湾总兵王介福与出兵大小金川、官至总兵并提督的温承弼,孕育了名宦大儒乔松年、武状元贾廷诏。

清徐现存古建筑131处,古遗址12处,古墓葬8处,其中清源文庙、狐突庙两处为国家级文物保护单位。清徐老陈醋酿制技艺、徐沟背铁棍艺术、清徐砖雕被列为国家“非物质文化遗产”项目。

清徐有考证的文明历史从新石器时代开始,境内已发掘的古文化遗址有4处,即东马峪古文化遗址、马家坡古文化遗址、都沟古文化遗址和新民遗址,属新石器时代的龙山文化和仰韶文化。历经数千年的演进,踏着时间的脉络,清徐有鲜明特色的文化至少有尧文化、醋文化、葡萄文化、贯中文化、晋商文化以及丰富多彩的民间文化6种形态。

尧帝建都在清徐

尧帝是一位很有影响的华夏部族首领,正因为尧帝的存在,中华政治文明的源头才显得那么辉煌。尧帝建都在清徐,迁都到临汾,孟封镇尧城村是早期唐国都城。尧城现存明代复建的四合院庙宇一座,前有牌楼,后有尧王殿,侧有配殿。

周围还有奶奶庙、狐仙庙、戏台等附属建筑。近年来又在尧城村附近发现了古都遗迹。《清源乡志》记载:尧王初为部落首领时,建都于此。他还根据荚草的生长期,制定了历法。尧城作为陶唐古都,它是清徐五千年文明史的最有力见证,清徐尧城、临汾尧庙同样都应是人们祭祀尧帝的重要场所和海内外炎黄子孙寻根祭祖的圣地。

清徐醋史源远流长

有民谣称:“自古酿醋数山西,追源溯流在清徐”。相传清徐醋始于尧帝时期,距今已4000余年了。据史志记载,当时,尧城一带生长着一种叫“荚”的酸性植物,尧帝命天文官依据荚的生长规律和气候变化制定出历法,同时还用此草取酸制成调味品,这就是原始的醋,这种直接取酸制成的植物醋,开创了制醋的先河。“清之美,始于耒”(《淮南子》)。

从尧帝发展农耕,到夏、商、周粮食富裕,俱备了酿造酒醋的物质条件,于是产生了用粮食发酵酒造醋的方法。夏、商、周时代,清徐民间酿醋规模很小,多为家庭作坊。春秋到汉朝时期有所发展,唐、宋出现兴旺势头,明、清进入鼎盛时期。醋作坊规模逐渐扩大,使“山西老陈醋”不仅在全国闻名,而且其酿制工艺也在长城内外、大江南北广泛传闻。数千年来,清徐醋业在创新酿造工艺(淋醋、熏醋、陈酿)、改善饮食调味、提供医药治疗、增强人类健康、发展饮食文化诸方面做出了卓越的贡献。清徐被誉为“中国醋都”,清徐老陈醋被誉为“华夏第一醋”,2006年5月20日,清徐老陈醋酿制技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

清徐是全国四大葡萄产地之一

清徐葡萄起源远古,名盛汉唐。据《太原府志》载,太原葡萄产于清源(今清徐)者佳,是闻名全国的佳果之一,有马乳、水晶、鸡心等许多品种。境内葡萄栽培历史可上溯到2000年之前。汉朝时,马峪边山一带有一姓王的皮货商人,从大西北贩皮货,带回葡萄枝条在当地栽植成功。

到了唐代,清徐葡萄已享誉海内,成为进贡皇帝的贡品。清徐葡萄果粒形状有圆形、椭圆形、束腰形或瓶形、鸡心等,色泽有粉红、绿白、黄绿、金黄等;果肉有多汁、软、较脆、脆等;口感有极甜、甜酸、酸等。不管什么色泽、什么肉型、什么品种的葡萄,只要在清徐这块神奇的土地上栽种结果后,就产生出独特的口感。

文学巨匠罗贯中出生在清源

他著作的《三国演义》等多部作品脍炙人口,闻名中外。从罗贯中的传世之作《三国演义》中,体现出罗贯中的博大精深之才,经天纬地之气。他精通军事学、心理学、智谋学、公关学、人才学……如果没有超人的智慧,丰富的实践,执著的追求,何以能成为这般全才?他主张国家统一,热爱中华民族,弘扬民族传统美德,痛恨奸诈邪恶。

在《残唐五代史演义》中,我们看到了罗贯中依恋故土、缅怀英雄、忧国忧民的高尚情操。《三国演义》中关公的忠义与诚信,深深地影响着国人,更影响着罗贯中的故乡人,在县内的众多村庄里都有关帝庙,可见人们对关公的崇敬之情了,正因为有了关公的诚信理念,清徐才创造了那么辉煌的晋商文化。

清徐是晋商文化的重要组成

明清时期地方处交通要冲的清源、徐沟逐渐发展成为三晋商业重镇。清代,徐沟成为南北商品交汇和晋商云集之地,徐沟和祁县、平遥、太谷、榆次等商业重镇一起形成了晋商活动的中心区域。徐沟商人与俄罗斯通商最早,清雍正5年(1727),徐沟商人已在恰克图开设互市,以南方的丝织物及茶叶易俄之毛织物。

当时徐沟城已十分繁华,城内时有当铺36家、木店22家、花市48家、粮店40多家和规模较大的饭店13家。清源城商贩时来时往,贸易十分活跃,是当时晋中一带重要的果菜市场。明清时期,清徐商人的足迹遍及全国,生长在清徐大常的商界巨子秦肇庆和祁县的乔贵发共同创造了包头市的商业辉煌。没有清徐的秦肇庆,就没有乔家的兴盛,也不会有包头城的繁荣。

清徐孕育了多姿多彩的民间文化

清徐民间文艺源于秦、汉,发展于唐、宋,兴盛于明、清。清徐的民间文化,大体有街头文艺表演(俗称“社火”),民间焰火,就地设置的游艺活动和舞台演出的戏曲、民间小调及民间器乐演奏等形式。

徐沟背铁棍艺术是一种集民间口头文学、美术、音乐、舞蹈、杂技、戏曲和民间手工技艺为一体的综合艺术精品,被誉为“无言戏剧”、“空中舞蹈”、“流动杂技”。架火起源于唐代,经过千年的发展,更加丰富多彩;源于唐代的剪纸艺术也成为本县文化艺术的重要组成部分。

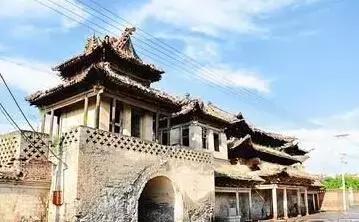

清源文庙

清源文庙是全国重点文物保护单位,始建于金泰和三年(1203年),元、明、清均有修葺。占地面积7000平方米。文庙大成殿是珍贵的早期建筑遗构,在金代建筑遗存中具有一定的代表性。

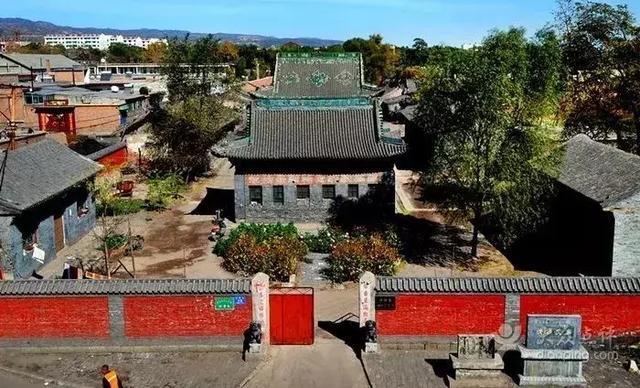

狐突庙

狐突庙为全国重点文物保护单位,为纪念春秋时晋国大夫狐突而建。庙始建于金明昌元年(1190年),元至元二十六年(1298年)重修,明嘉靖十四年(1535年)增补扩建。庙址坐北朝南,由两进院落组成。现存献殿、正殿与碑廊等建筑,占地面积1875平方米。

罗贯中纪念馆

罗贯中纪念馆是由清徐罗氏第二十一代传人罗二栋先生融资,于2000年建成的。纪念馆坐落在中隐山麓,清泉湖畔,与清徐三国城在一条中轴线上。占地四千五百平方米,青砖碧瓦,雕梁画栋,为仿明清时代的园林式建筑风格。主要建筑有山门、罗贯中石雕站像、主殿、厢房、曲廊、方亭、碧池、花园、玉带桥、九龙壁、麒麟吐玉书影壁等。

宝梵寺

宝梵寺位于清徐县城西南10公里的东于村北隅。是太原地区现存最完整的一座清代建筑。宝梵寺宋代名“宝林禅院”,辽、金时期称“宝安寺”,明、清两代为“宝梵寺”。据寺院现存“宝林禅院新公塔铭”记载,宝梵寺在宋宣和元年以前就已经香火鼎盛了。之后,明成化十一年重修,清光绪十八年重建。寺内有壁画、塑像、砖雕。现存宝梵寺占地1000余平方米,坐北朝南,青砖砌墙,布瓦盖顶。

清泉寺

清泉寺位于清徐县城西北七华里的中隐山小峪沟,俗称“小峪寺”。因寺前清泉汩汩,昼夜长流,故又名“清泉寺”,是山西省第一批重点文物保护单位。清泉寺始建于元至正二十四年,后经明清多次修葺。

马鸣山

马鸣山森林公园(俗马鬣寺)地处白石沟中游马峪乡碾底村东北面,系中隐山支脉,距榆古干线公路2.4公里,距太祁高速公路4公里,距县城12公里,距葡峰山庄、贯中祖茔6公里。马鬣寺始建于唐朝,位于素称清源古景之一的白石云松——马鸣山上,唐代建筑“文殊石塔”屹立山顶,还有汉唐佛教圣地——马鬣寺遗址石拱窑洞。

天禄堂

天禄堂位于清徐徐沟西南坊,天禄堂府第,是一组建筑群体。整个建筑群可分为两大区:即位于城内西南坊的住宅生活区,占地约6700平方米;二是位于城南的游览园陵区,包括一座肃穆的陵园,两座各占地30亩的秀丽花园。两区总面积约计55000平方米。

香岩寺

香岩寺俗名无梁殿,创建于金明昌元年(1190年),明、清时期屡有修葺。寺依山而建,主体建筑为石结构无梁殿三座,由东到西依次排列,分别为地藏殿、释迦殿和观音殿。占地面积约3600平方米。据碑文记载,寺院创建于金代明昌元年(1190年)。

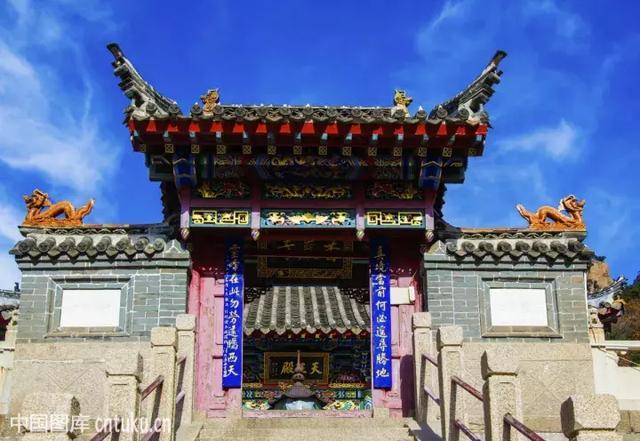

清徐尧庙

清徐尧庙古称陶唐城,始建无考。庙坐北朝南,南北长60米,东西宽70米,总面积4200平方米。现存建筑有帝尧殿、九连洞、娘娘殿、狐仙楼、藏经楼、乐台等。其中帝尧殿为明代建筑,余皆清代所建。帝尧殿面阔、进深各五间,平面为正方形,重檐歇山顶。

清徐东湖

东湖水面面积525亩,南北长710米,东西宽520米。水深平均3米,最深处4.5米,湖底为锅状形。

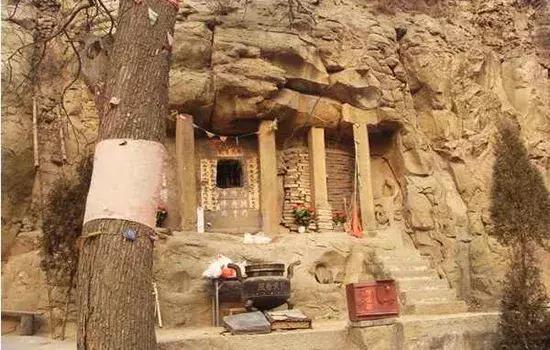

千佛洞

都沟石窟(又名千佛洞),在县城西7公里处的都沟村北山上,与岩香寺浑然一体。该石窟开凿于唐末会昌年间(841—846)。1986年,山西省人民政府公布其为省级重点文化保护单位。石窟开凿在山腰上半部,现共存五窟。

严香寺

严香寺又名都沟石窟。据清源县志载,宋元祐三年(1088年)十月十五日凿出石洞。北宋绍圣年间(1094-1098年)在洞外建慈云禅寺,形成礼拜窟与附近建禅院的石窟寺院组合。清末更名为严香寺,此后屡有增修,建玉泉阁、罗汉堂、龙王庙、观音阁等建筑。现寺院已废,仅存小型洞窟五处和明嘉靖二十一年(1542年)慈云禅寺重修碑一通。

著名人物

罗贯中(1331—1400),名本、才本,字贯中,号湖海散人,元中书省河东山西清源县(今太原市清徐县)人,中国古代著名小说家、戏曲家,《三国演义》、《水浒传》(与施耐庵合作)的作者。

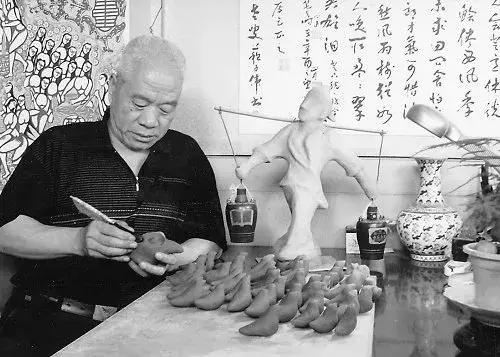

马泉(1937—),字清源,别名博熙;中国当代著名国画家,诗人,一九三七年生,山西清徐人。国家一级美术师,北京画院专业画家。其业绩曾收人中国、美国、英国、日本出版的《世界名人录》、《名人传》、《艺术家传》、《文艺家传》等二十多部辞书、辞典中。

贾廷诏(1713~1765),山西省太原市清徐县东高白村人。清乾隆壬戌科(1742)武状元。著有《三韬六略之解》、《孙子兵法浅释》。

乔松年(1815—1875),字健侯,号鹤侪,清徐县郝村人。著有《论语浅解》四卷、《萝摩亭札记》八卷,又辑《纬捃》十四卷、《乔氏载记》二卷,均刊行。其中《纬捃》十四卷、《萝摩亭札记》八卷,被选入1934年由山西省文献委员会编纂的汇集自唐讫清二十八位晋人学术著作大型古籍丛书《山右丛书初编》。

王灏儒,字心孩,明末清源城南(今春光)人,明崇祯壬午(1642)举人,清顺治丁亥(1647)进士。任山东曹州知州,著有《四书音辩》。顺治十八年(1661),他主编的《清源县志》印行,这是现存清源最早的志书。

杨宗新,民间剪纸艺术家、山西清徐砖雕技艺传承人。杨宗新被太原市文联命名为“杰出贡献艺术家”,被太原市人民政府命名为“民间艺术名人”、被山西省人民政府命名为“民间工艺美术大师”称号。

常忠(1915—1980),清徐县吴村乡孔村人。于1938年投身革命,同年加入中国共产党。常忠先后担任工程兵司令部军运训处处长、洛阳工程兵学校训练部长、南京第一工程兵学校副校长等职。1955年授少将军衔。

文化遗产

2006年,山西省清徐县申报的“清徐老陈醋酿制技艺”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录,传统手工技艺项目类别,序号411。

2008年,山西省清徐县参与申报的“抬阁(芯子、铁枝、飘色)(清徐徐沟背铁棍)”,入选第二批国家级非物质文化遗产名录,民俗项目类别,序号994。

2008年,山西省清徐县参与申报的“砖雕(山西民居砖雕)”,入选第一批国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录,传统美术项目类别,序号337。

2010年,山西省清徐县申报的“清徐彩门楼”,入选第三批国家级非物质文化遗产名录,传统美术项目类别,序号6。

国家级非物质文化遗产清徐老陈醋酿制技艺

山西老陈醋是中国四大名醋之一,主产地在清徐县内孟封、清源、徐沟、西谷等乡镇。清徐位于太原市南部,依山面川,相传“尧帝城西南有玉泉,尧王亲往酿醯”。春秋战国时期,清徐人便已以液态发酵方式用缸、瓮酿醋,这种酿醋技艺一直延续下来。西汉时,清徐出现商业性的酿醋作坊。北魏时期,酿醋技艺由液态发酵改为固态发酵,这一里程碑式的创举,为清徐老陈醋酿造技艺独特风格的形成奠定了基础。

清徐老陈醋是以当地种植的红高粱为主要原料,以各种皮糠为辅料,以红心大曲为发酵剂并以曲代料,经合理配料、蒸料,采用稀醪厌氧酒化,固态醋酸人工翻醅,按需人为变温发酵,经高温熏醅、高密度淋滤、高标准陈酿而成。这种具有明显地方特色的技艺在清徐世代相传,经不断改进、完善,形成一套北方风格的高级食醋酿制技艺流程。

与西方长期食用果醋不同,中国先民主要食用由谷物发酵而成的食醋,这使中国食醋含有更多的氨基酸等人体必需营养成分。山西老陈醋色泽亮丽,入碗挂壁,集酿香、料香、醇香、酯香为一体,在民间素有“透瓶香”的雅号。它的酸味纯正柔和、口感醇厚、微甜爽口、回味绵长,具有断腥、去臊、除膻、杀菌之独特功效,是烹煮各种美味佳肴的精制调料,兼能养身健体、治病美容。

国家级非物质文化遗产砖雕(山西民居砖雕)

清徐砖雕历史悠久,载负着各个时代不同的文化传承,也留下了不同的时代烙印。在清徐境内都沟新石器遗址、马峪谷文化遗址中,相继出土了大量灰陶、黑陶和彩陶。经专家鉴定,这些陶器概属仰韶文化,说明早在夏商之前,清徐先民已经掌握制陶烧砖技艺。

砖雕在民居中的大量运用又与晋商的崛起密切相关。经济富裕后的晋商竞相显贵夸富,兴起讲究建房规模和雕刻装饰,使得原来只用在宫廷、庙宇等建筑之上的砖雕进入民居。砖雕装饰大都采用民间喜闻乐见的形式,用借代、隐喻、比拟、谐音等手法传达吉祥寓意,表达人们对生命价值的关注、对家族兴旺的企盼、对富裕美满生活的向往、对自身社会地位的追求。民间工匠将这种具有丰富文化内涵与寓意深刻的美好祝愿赋予了丰富的想象力,将其绘出图案来,然后再按照图案与工艺程序进行制作。

砖雕装饰大都采用民间喜闻乐见的形式,用借代、隐喻、比拟、谐音等手法传达吉祥寓意,表达人们对生命价值的关注、对家族兴旺的企盼、对富裕美满生活的向往、对自身社会地位的追求。民间工匠将这种具有丰富文化内涵与寓意深刻的美好祝愿赋予了丰富的想象力,将其绘出图案来,然后再按照图案与工艺程序进行制作。

作为民居建筑的重要装饰艺术,由精湛的技艺、深厚的文化内涵与独特的艺术手法熔铸而成的砖雕,清新质朴而又巧夺天工。砖雕对整座建筑起着点题作用,不仅突显着户主的身份和意趣爱好,也载负着各个时代不同的文化传承,留下了时代深深的烙印。

国家级非物质文化遗产清徐徐沟背铁棍

“南庄的火、太谷的灯,徐沟的铁棍爱煞人。”这句流传在山西地区的民谚,道出了徐沟背铁棍的艺术魅力。徐沟背铁棍艺术是一种极具地方特色的民间舞蹈艺术形式,它吸纳了民间手工技艺、民间美术、民间音乐、民间口头文学、民间戏剧、民间杂技等兄弟艺术形式的艺术特色,被誉为“空中舞蹈”、“无言戏剧”、“活动雕塑”、“流动杂技”。

徐沟背铁棍作为一项民俗活动,起源可以追溯到金大定二年(公元1162年),由抬神求雨活动演化而来,于明嘉靖年间最终形成,至今已盛行四百余年。它内容上取材于民间传说、戏曲故事及现实生活,一根棍反映一出戏或一个故事,一支采枝悬挂一人,一根弓弦要站一人……上下一体,同歌共舞,魅力无限。

国家级非物质文化遗产清徐彩门楼

清徐彩门楼起源于唐代,最早是由柏叶门楼演变而来,有柏叶门楼和彩门楼两种。逢年过节,人们在附近边山采回柏叶绑在竹杆或木棍上,插在自家房顶的最高处,祈盼来年商铺兴旺、家人祛除百邪。至宋代,彩门楼发展为用几根门杆搭在自家门前,上边绑上柏叶枝,两边写上喜庆吉祥对联,年年造型不同,极具观赏价值。随着经济的发展,现在清徐彩门楼均采用钢筋焊接成形,喷绘人物、花鸟作为装饰,并采用现代声光电技术,成为集民间古建筑技艺、美术、彩绘、手工技术相结合的综合产物。

清徐彩门楼是一门集民间古建筑技艺、民间美术、民间彩绘、民间手工技艺于一体的综合艺术。“狮子龙灯跑旱船、彩楼当街撑面面”是流传在清徐的民谚,形象地概述了清徐彩门楼在当地民俗活动中的重要地位。

当地老人说,祖祖辈辈的人们每逢过春节,家家都要去集市购买柏叶,将柏叶插在门拴上,以示接福避邪(即可压百邪)。在大年三十,人们将柏叶绑在一根竹竿或者木棍的稍头,再用红纸缠上,贴上“迎喜接福”的对联,然后绑在房顶的烟囱上,还有的将柏叶同供品摆在一起供神,祈求来年生意兴旺;后来各家在门前用几根门杆搭架,上边绑上柏叶枝,两边写上对联,成为了柏叶门楼,家家户户门楼造型不同。

下一篇:罗贯中故乡考察散记

京公网安备 11010502038259号

京公网安备 11010502038259号