巧用中日文化渊源,改善两国关系

贾蕙萱 北京大学国际关系学院教授

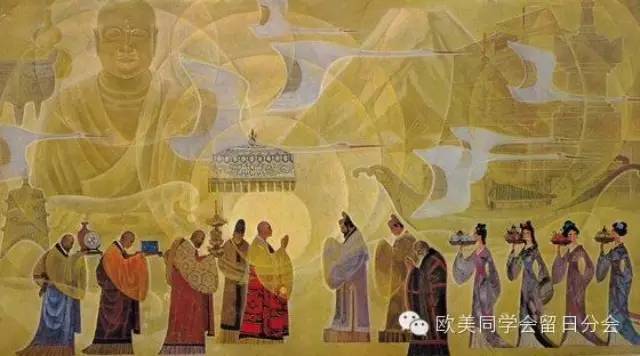

笔者与不少研究日本的中国学者与日本研究中国的日本学者交谈如何改善中日关系,学者们最为担心的是两国国民的感情对立,国民是国家间正常往来的基础,为此讨论如何改变这一局面,很多学者提出中日渊源最深的是什么?大家会异口同声的回答:文化。是呀,翻开日本图书,会看到很多中国汉字;走进日本国土,会发现不少中国文化元素;到日本民俗馆参观,觉得很多民俗用具中日几乎相同或类似。

著名日本汉学家内藤虎次郎教授,曾形象地比喻过中国古代文化对日本文化的点化作用,他说:“与中国文化接触之前,日本文化好比是豆汁,中国文化好比是卤水,但日本豆汁一经被中国卤水点化,立即变成了豆腐”。这也佐证中日文化交流,提升了日本文化的水准,当然文化交流向来是双向的,互为借鉴。近代中国也曾从日本吸纳很多有益文化,就连《共产党宣言》都是从日文翻译成中文的。毋庸置疑,中日文化血脉相承,中日文化交流源远流长。

纵观全球,人们都认同文化是热门话题,因为文化是最大的软实力、文化是改善人际关系的桥梁、文化是促进国家间相互理解的催化剂等等。的确那个国家的优秀文化就是其的正能量,所以很多国家想通过文化宣传本国的政治理念、政策取向。美国的《国家利益》网站发表了2014年所用频率最高的词汇就是“文化”二字。当今,中日关系冷却,不妨巧用中日文化渊源,改善两国关系。使其成为谋求改善两国关系之一种利器。

众所周知,运用好一种利器,需要对其有深入了解。文化不仅涵盖面广博,而且意味深长,并有很大影响,所以文人已给予它大概200多个定义,然而至今仍热议不休,尚未得到统一和众人认可的定义。这也说明文化的宽泛性,被众人的关注程度。鉴此,如果说文化是社会学与其他人文学科研究的基础问题,则无人反对。一般认为,广义的文化是指人类创造的一切物质产品和精神产品的总和;狭义的文化则专指语言、文学、艺术及一切意识形态在内的精神产物;文化也是指人类的全部活动及其产物。加之文化与人们的生活息息相关,因此,优秀文化容易被人接受、吸纳。

中日有深厚的文化渊源且颇有特点,将其进行比较,是发挥利器的一种手段。比较定会知其异同,深知其同,加强共识,而深知其异,会找出很多中日文化互鉴之处,中日国民之间便可加深了解。

文化比较研究可获得一举多得的效果。若问何以见得?举例便可知晓。中国俗语中有“不比不知道,一比吓一跳”。鉴于文化一词过于宽泛,不妨我们以民俗文化为例加以比较、说明,可能更易于理解。

民俗是一种民间文化,它起源于人类社会群体生活的需要,因其与每个人都息息相关,而隶属大文化观念,人们的生活几乎每天都离不开它,如衣食住行、婚丧嫁娶都属于民俗文化的范畴。看似简单,不深奥,然而它却是做人的最基本素养,将其游刃有余地运用并非易事。

先说前面提到的中日两国相同的文化,如文字,中日两国都使用不少相同的汉字,若知其相同,有必要研究其为什么相同,起源何时,具体而言大约7-8世纪,也就是日本奈良时代,中国人发明的汉字传入日本,开始阶段日本完全使用汉字。之后,日本依汉字偏旁编纂日文假名,但仍使用部分汉字,而且创造了一些中国没有的汉字,如“峠”意为山顶、“辻”意为十字路口、“丼”意为海碗、“凧”意为风筝,等等。这些新创的文字继承了汉字“象形文字”的特征,实际上是对中国传统汉字文化的弘扬。明治维新后,日本用汉字创造了不少新词,如“干部”、“哲学”、“主义”等,后传入中国,被广泛应用。众所周知,往昔朝鲜半岛、越南均使用过汉字,形成东亚汉字文化圈,但现今在国外仅剩下日本一国使用汉字。作为汉字母国,应该感谢日本使用并丰富、发展了汉字。笔者以为这就找到了中日交往的共同语言,它可拉近两国领导人以及国民间的关系,不能不说这相同也是人人际关系与国家关系中的润滑剂,可谓一得。

我们再看中日民俗比较可知差异的例证,筷子属于食俗文化范畴,中日两国都用筷子进餐,将其比较有三大差异:一是中国进食用筷子比日本筷子长约20公分;二是中国筷子的头部比日本筷子较粗;三是中国筷子竖放而日本筷子横放。同属东方文明为何出现三大差异,如前所述生活环境所致。中国人用餐大多围坐一个大餐桌共食,筷子长些方便取食,而且竖向动作多,这样置放顺手。然而日本人多是分餐进餐,食物就在眼前的一个盘子中,无需从有一定距离处取食,而且横向动作多些,所以筷子短些无妨又省料,此时筷子横置顺手又方便。比较而出的三大差异显然是人们生活智慧的结晶,而且使用筷子本身就能增进健康,理由是筷子与手指摩擦,调动了大脑的54根神经与48个手关节的运动,让人增长见识的这种差异不能不说比较可获第二得。

笔者欲以中日两国人的行为方式加以比较。行为方式离不开生活国度的历史积淀和体制。中国在悠久的历史长河中,改朝换代频繁,加之一朝天子一朝臣,一个朝代一种令,百姓难以跟进。复杂的政治环境,历练出中国人特殊的聪明才智,注重人际关系,善于自我保护,灵活变通。有时为满足亲朋好友的求助,较为注重哥儿们义气,为维护可信赖的人际关系,就会千方百计争取把事情办成,所以在行为方式上显出灵活变通的特质。当然如果灵活变通到无视法律那可要不得,守法是做人的基本原则。

日本人则长期生活在万世一系的和平环境中,首相、内阁成员像走马灯一样地频繁更迭,但少有内乱。天皇制度已持续125代,很长时间不曾改变。近现代以来,因其官僚体制比较完善,积累不少国家行政管理经验,所以法律及各种规章制度齐全且细腻。150年前的明治维新,为日本的近代化打下了思想和理论基础,把日本逐步建设成为法制国家,同时非常重视法制和公德教育。这便使日本人养成了恪守法规的习惯。守法很好,如果循规蹈矩到了刻板之程度,有时也会贻误大事。如日本发生东北大地震后,警方循规蹈矩非要检疫前来救援的美国警犬,就耽误了救命的好时机。

不言自明,灵活变通的中国人与循规蹈矩的日本人有互鉴互补性,若能互相学习,取对方长处,补自己短处,无疑是优势互补,双方都会提高办事效率。这便是民俗比较中获得的第三得。民俗文化比较,既可增长知识,又可了解彼此,可获一举三得之功,何乐不为!

综上所述,文化比较很有意义,同可长知识、增见识。异可互鉴、取长补短。俗话说,聪明人是善于发现他人长处,并努力学来。如果中日双方都把对方作为学习的对象,就可减少对立,容易接受存大同求小异的国际关系准则。不言而喻,中日两国国民如以上述理念相处,中日关系即使遇到问题,也不难改善。鉴此,希望两国领导人及国民巧用中日文化渊源,积极改善两国关系。

资料来源:欧美同学会留日分会

转载时间:2020年04月30日