对“陇蜀古道·青泥道”在中国蜀道学研究中地位与作用的再认识

摘要:“陇蜀古道·青泥道”在中国古蜀道学研究中有什么地位与作用,它与“秦蜀古道”有什么异同,特别是在蜀道申遗及自身定位上应该作何判断,对陇南学界缕清思路,对地方政府在旅游业开发中,科学谋划,精准作为有极强的现实意义。

关键词:陇蜀古道;秦蜀古道;青泥道,异同

与青泥古道相关的学术研讨会在陇南已经召开了两次。第一次是2015年10月在徽县召开的《“陇蜀古道·青泥道”学术研讨会》,本次会议主要分析、研判了“陇蜀古道”、“秦蜀古道”与“青泥道”间的关系,着重强调的是“陇蜀古道”、特别是“青泥道”在中国茶马古道中的地位与作用。这在中国蜀道学研究中,无疑是具有填补空白的积极意义的。两年后的今天(2017年10月),会议的主办方把“陇蜀古道·青泥道”的研究方向作了微调,使本次研讨会的关键词有意无意间从“陇蜀古道·青泥道”转变为“青泥古道上的茶马贸易”,我认为,这种转变,看似着眼点更小了,然而,其扬长避短、宏阔视野,微观把控,发力更猛,是一种极为有意义的转变。

首先,“陇蜀古道”概念的提出,是陇南学者针对“秦蜀古道”提出的学术观点。①客观讲,这一观点具有其必然的存在价值,之前,学界关于蜀道的探究主要着眼于由蜀地四延、特别是由蜀地(成都)通往秦地(长安)或由秦地(长安)通往蜀地(成都)的研究。对于陇坂通往蜀地古道的研究或是认识不够,或是熟视无睹,被严重忽视。1993年11月,在汉中召开的《第四届蜀道暨石门石刻学术讨论会》上,以高天佑为代表的陇南学者,专门为此发声,在学界引起了较大反响。2013年11月,在陕西汉中召开的《中国蜀道学研讨会》上,甘肃学者高天佑、蒲向明、苏海洋、蔡副全、晏波、刘吉平、鲁建平等集体发力,“将陇蜀古道研究、调查情况,以及陇蜀古道作为蜀道主干道重要组成部分必须纳入申遗范围予以强烈呼吁,形成本次学术会议的一大亮点。”②与此同时,陇南也相继召开了数次与“陇蜀古道”相关的学术研讨会,如:2004年4月和2007年9月的“《西狭颂》暨汉隶学术研讨会”;2015年10月在徽县召开的《“陇蜀古道·青泥道”学术研讨会》;2014年1月,陇南市文联还专门出版了汇集近年来陇南关于陇蜀古道研究成果的《陇蜀道论文集》。③上述活动对丰富中国蜀道学研究,增进学界对陇南在中国古蜀道中的地位与作用,无疑是很有意义的。

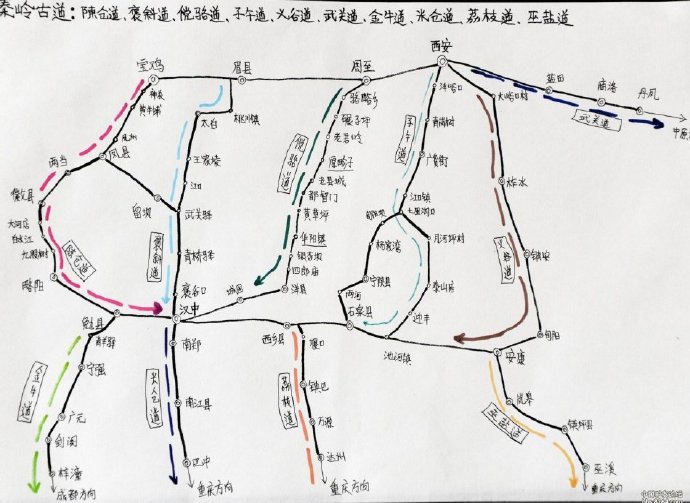

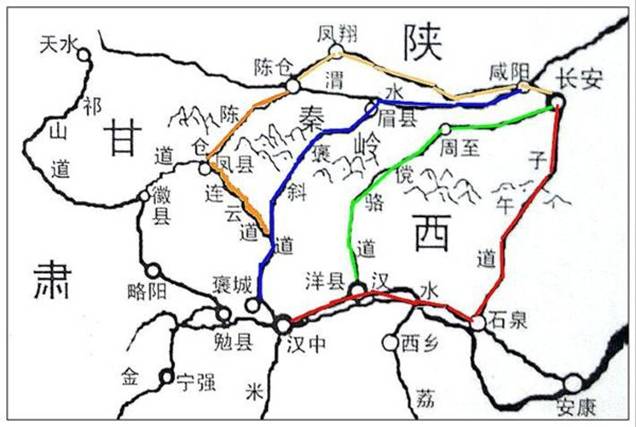

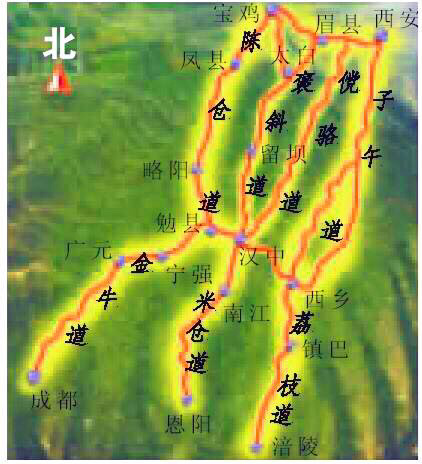

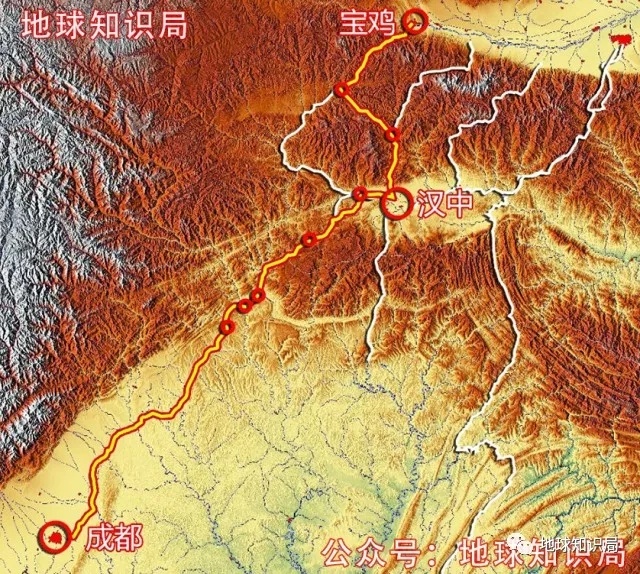

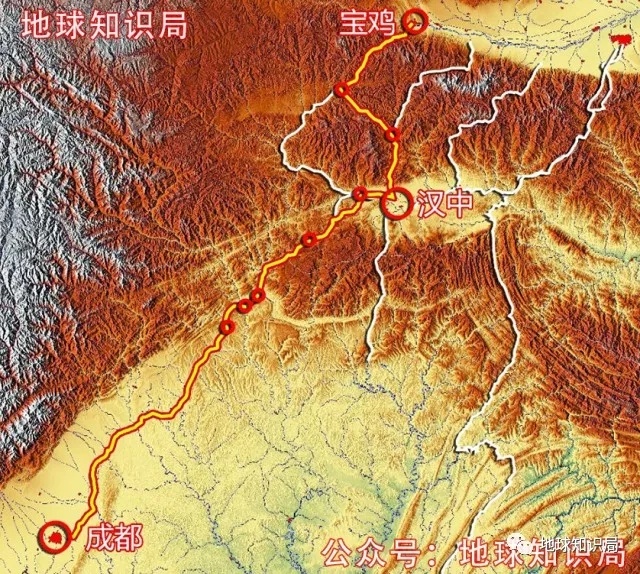

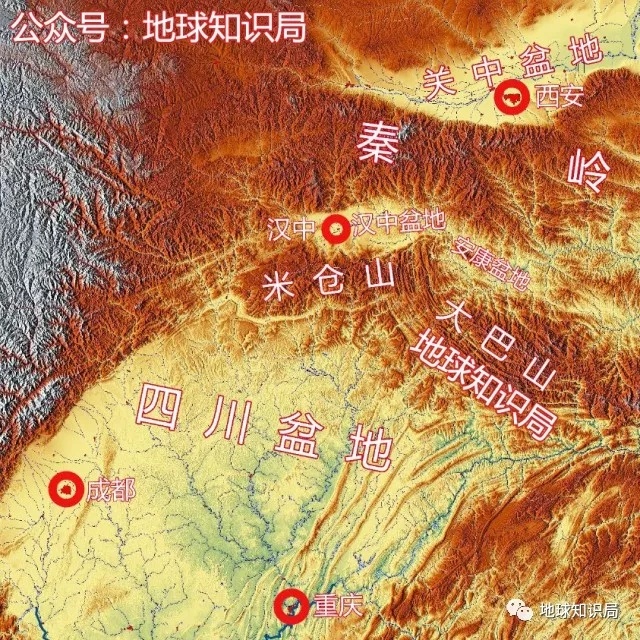

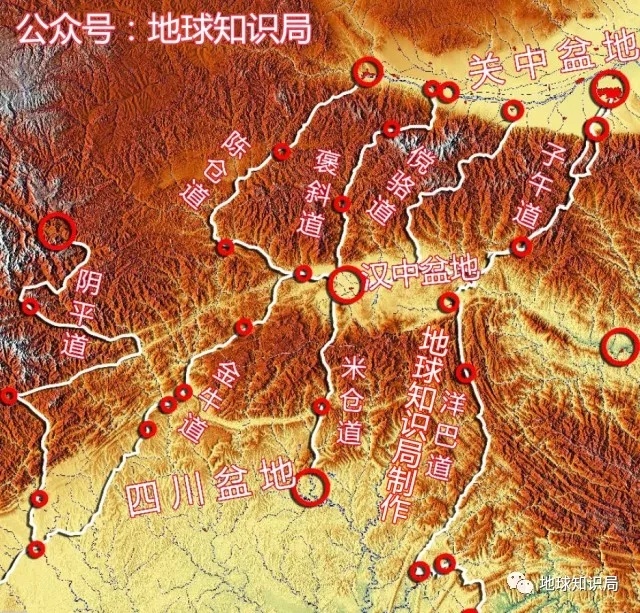

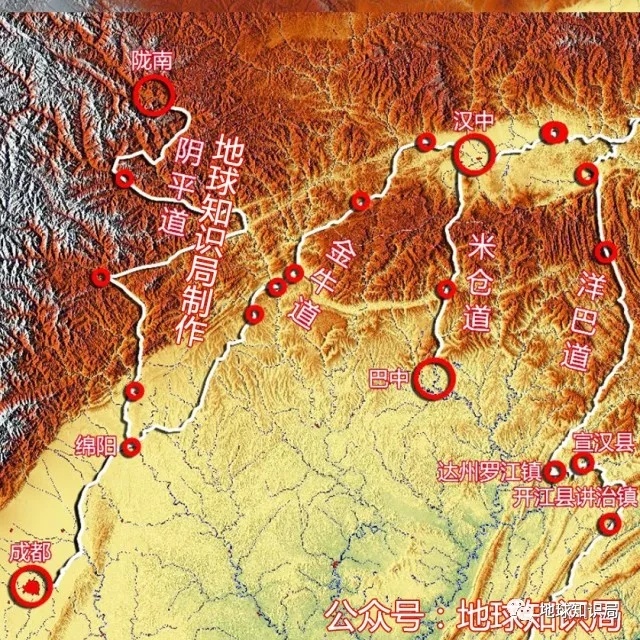

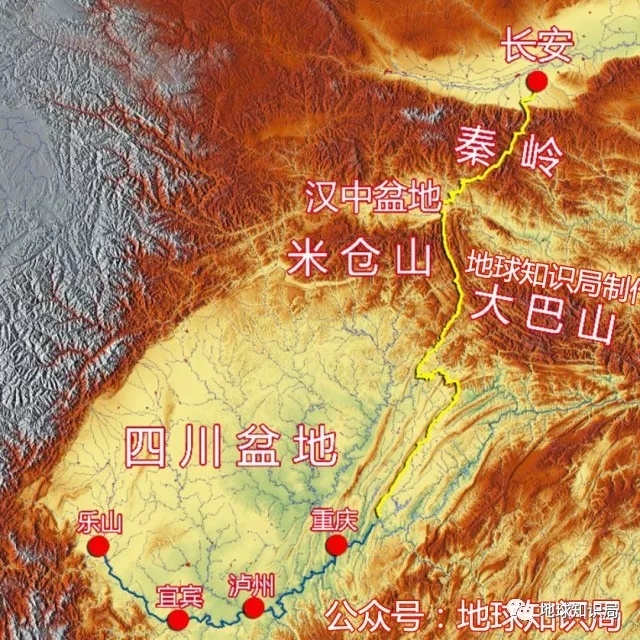

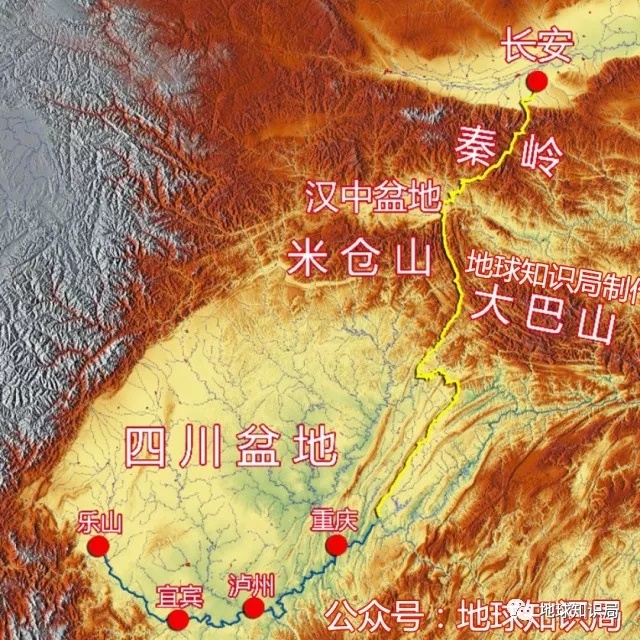

其次,客观看待“陇蜀古道”与“秦蜀古道”在中国蜀道上的作用及价值,特别是在2017年9月汉中召开的有关“秦蜀古道申遗”学术研讨会后,我们发现,“陇蜀古道·青泥道”在中国蜀道上的作用及价值显然逊色于“秦蜀古道”。秦蜀古道是由关中平原长安(今西安)通往成都平原的古道,全长1000多公里。秦蜀古道由东向西,主要由翻越秦岭的子午道、傥骆道、褒斜道、陈仓道四条线路,以及从汉中通往巴蜀(重庆、成都)的荔枝道、米仓道、金牛到构成。“秦蜀古道”不仅是中国重要的文化线路,是古代连接关中平原与成都平原的重要历史通道,更是黄河流域文明与长江流域文明交融的文化通道,换言之,我认为“秦蜀古道”是蜀道的主道,而“陇蜀古道·青泥道”属于陈仓道向西南延伸、或从汉中向西北上连接祁山道、陈仓道的左道,仅属中国蜀道的“旁支”或者补充。

注:图片来源于网络资料。

注:图片来源于网络资料。

注:图片来源于网络资料。

再其次,作为中国蜀道重要分支与补充的“陇蜀古道·青泥道”,其开凿的时间及作用,无法与“秦蜀古道”同日而语。一、从时间看,“秦蜀古道”最早的开通时间虽已无考,但公元前316年,秦惠文王采用大将司马错的建议,通过古道出兵灭蜀,开始对大西南的统治,巴蜀之地成为秦国的大后方。汉中平原、成都平原丰富的物产源源不断供给秦国,使秦国一跃成为战国七雄之首。“秦蜀古道”的称呼在秦惠文王时已形成。而“陇蜀古道”如果排除地方少数民族在长期的生产、生活及贸易形成的“驮道”外,作为官道的“陇蜀古道·青泥道”,最早的开凿可追溯到唐代,兴盛与两宋。也就是说,“秦蜀古道”要远远早于“青泥古道”。“秦蜀古道”属于中国古蜀道的核心,其早在秦汉时期就已开通,而青泥道却晚在唐宋之后,这有《新修白水路碑记》为证。④二、“秦蜀古道”与“陇蜀古道·青泥道”的开凿作用不同。“秦蜀古道”不仅是“中央王朝”(长安)连接“天府之国”(成都)的商贸之路,更为重要的是,它也是秦蜀之间十分重要的军事之路。而“陇蜀古道·青泥道”主要是有利于陇蜀之间茶马贸易而开通完善的一条商贸之路。譬如说今之徽县的榆树乡的火站村(有的写作“火站”或“火钻”,今有学者认为是“货栈”或“货站”的异写)明朝政府就曾在这里设置了“徽州茶叶批验所”和“巡茶察院”。明嘉靖十七年,监察御史沈越担任巡茶陕西御史时,就下令在徽县火钻峪修建了巡茶察院行台,作为巡茶御史驻扎办公之所,专门管理青泥古道与秦州(今天水)间的茶叶专卖事务。⑥这均晚于“秦蜀古道”,且作用与价值亦大不同。

综上所述,第二届“陇蜀古道·青泥道”学术研讨会更名为“青泥古道上的茶马贸易”学术研讨会,我认为,其不仅是对中国古蜀道研究的再认识,更是对“陇蜀古道·青泥道”研究的重新研判与定位。笔者曾在《陇南康县茶马古道<察院明文>碑刻辨识及碑文辨析》中提出,我们要区分驮道、蜀道与茶马古道间存在的时间早晚与现实作用间的关系,⑤这对我们缕清思路,更加科学、客观、理性地从事陇南古蜀道及茶马古道研究,为地方政府在旅游业开发及中国蜀道的申遗中,科学谋划,精准作为,都具有极强的现实意义。

2017.10.3.凌晨五时,手机初稿于天水北道,10月8日修改于陇南武都。

【注】:

①②参见焦红原、秦戎《“陇蜀古道”研究概述》,原刊《陇南政协》2013年第三期,辑录于《“陇蜀古道——青泥道”学术研讨会论文集》(2015.10.)。

③《陇蜀道论文集》,陇南市文学艺术界联合会选编,2014年1月出版,内部交流材料。

④《新修白水路记》碑,位于甘肃省徽县大河店乡瓦泉村白水峡,徽(县)白(水江)公路(即白水路)左侧石崖之上,距地面高7米,碑通高2.83米,宽1.83米,碑面凹进石崖0.25米,拱顶额篆“新修白水路记”,为书法家雷简夫斗书,碑文颜体正楷,右起竖写26行,每行37字,撰书于北宋嘉祐二年(1057),2006年5月被国务院列为“国家重点文物保护单位”。

白水路,是北宋仁宗至和二年(1055)将原唐代由陕西关中长安至四川成都经凤州河池(甘今肃徽县)境内清泥路,改道修建的风州河池驿(今徽县银杏村)到长举(今陕西略阳县白水江镇辖地)的陕甘入川咽喉重道。清光绪十七年(1891),陕甘总督杨昌浚对此路进行了为期2年的拓宽整修,内建桥梁14处,道路“可并辔而弛”,商运旺季“时行人骡马,日以千计”。白水路全长60余华里,它较青泥路缩短33华里,期间修阁道2309间,邮亭、营屋、纲院389间。白水路的贯通,结束了李白《蜀道难》中所描述的“青泥河盘盘、百步九折萦岩峦”和“蜀道难、难于上青天”的“玄天神路”——青泥道的重要交通史,以至成为我国北宋时期的“高速公路”。

⑤该文已分别刊登于:《康县茶马古道研究论文集》(2012.4);《甘肃文史》(季刊)2011年第三期(总第55期);《甘肃史志》(季刊)2011年第四期(总第8期);《陇南文史资料》总第五十四期(2011,7,20);《陇南文史》第六辑(2011年10月第一版);《中国北茶马古道研究》(世界知识出版社,2012.2);《陇南师专学报》(双季刊)2013年第1期第10卷总第19期。

⑥明代郭存道纂《徽郡志》:“火钻峪,北六十里。”清代张伯魁纂《徽县志》:“火钻,明初置察院行台(与秦州稍子店同设),按验茶马于此。”

【作者简介】焦红原,陇南地方史文化学者,陇南市政协文史委副主任。系陇南市白马人民俗文化研究会副秘书长(2011.05.);陇南师专陇南文史研究中心、陇南师专陇南民间艺术研究中心特聘研究员(2013.10.);陇南市卫校陇南历史文化研究会特聘指导老师(2014.10.),主要从事陇南地方史和白马氐文化的研究工作,2010年,获全国地方史志系统先进工作者荣誉称号。出版有《山水陇南·收藏》《山水陇南·诗意》(甘肃文化出版社,2005.12.)、《陇南文化:西秦岭山地人文历史的视觉性回顾》(甘肃人民出版社,2010.02)等。《陇南文化》荣获甘肃省第八届优秀史志成果一等奖(2010.12);陇南市第一届哲学社会科学优秀成果二等奖(2014.01)。

【补注】焦红原《对“陇蜀古道·青泥道”在中国蜀道学研究中地位与作用的再认识》已辑录于张承荣、蒲向明主编的《陇蜀青泥古道与丝路茶马贸易研究》一书,(四川大学出版社,2018年9月第一版,p050-053)

资料来源:新浪博客-焦红原

转载时间:2020年03月02日